第6回

プロローグまとめ

2019.03.01更新

メディアで「LGBT」を見聞きする機会が増えています。昨今の多様な生き方を尊重する世界的な流れに乗じて、日本における「LGBT」への理解も少しずつ進んでいるかのようです。しかし、本当にそうなのでしょうか。この連載は、元東京新聞ニューヨーク支局長でジャーナリストの北丸雄二さんによる、「LGBT」のお話です。24年間のニューヨーク生活から見えてきた視点で「LGBT」ブームへの違和感について読み解いていきます。東京レインボープライドとの連動企画です。

「目次」はこちら

プロローグその1 映画『ボヘミアン・ラプソディ』と「普遍的な愛の物語」

日本でも4カ月近くも好調な興行を続ける『ボヘミアン・ラプソディ』が、米国ゴールデン・グローブ賞を取ったと伝えるNHKニュースの紹介のしかたが「英国のロックグループ『クイーン』が世界的なバンドになるまでを描いた映画」というものだったので、おいおいそんな内容じゃあ賞は取れんだろ、と一人でツッ込んでいたのですが、でもまあ世間じゃあそういう無難な紹介文が好まれるのかなと思う自分もいます。どうせ、わかる人はわかるし、わからない人はこの映画を見ることもないだろうし、と。

でもしかし、とすぐにまた思い直します。そういう1つ1つ(の些細なこと、あるいは些細なこととされること)を何十年も打っ棄ってきたせいで、私たちの「世間」では、人権先進国の欧米では通じる話を下支える基本情報や知識が共有できていない。共有できていないから唐突に導き出される結論が何周も前の無知や偏見に彩られたものだとすら気づかないままだったりします。

「英国のロックグループ『クイーン』が世界的なバンドになるまでを描いた映画」という紹介テキストはもちろんポイントを外した要約です。クイーンそのものというよりメイン・ヴォーカリストのフレディ・マーキュリーが軸である映画なのですが、肝は、彼が男性同(/両?)性愛者で、HIVに感染するということです。そこに“家族”としてのバンド・メンバーの友情が関係してくる。その構造がなければこの映画は「世界的なバンドになるまでの成功譚」という凡庸な内容となって、ゴールデン・グローブ賞にはノミネートすらされなかった。

短いニュース原稿の中でそんな詳細まではとても言えない、というのは当然です。ゲイだとかエイズだとかに触れてもそれだけでは逆に偏った紹介になってしまうし、勢い、いろんなことを今更ながら説明しなくてはならなくなる。そうするとだんだんと面倒くさい話になってきて、そんなことまで聞きたくない、となります。ゲイだとかエイズだとか、急に言われたってこちとら関係ないよ、となる。だからなのです、そういう1つ1つの些細なこと、あるいは些細なこととされることを、後になって急に一気に開陳するのではなく、その都度その都度話してゆくことが大切なのは。

ちなみに、ゲイだとかエイズだとかの話を面倒くさいと感じるのは、日本社会だけではありません。先ほど人権先進国と書いた欧米でだって五十歩百歩です。実はこの『ボヘミアン・ラプソディ』の公開に先立ち、配給の20世紀フォックスは「フレディ・マーキュリー」がヘテロセクシュアルのように見える(女性といちゃつくシーンはあるがゲイのシーンはない)予告編第1号を作り、かつその映画サイトではフレディの病名をエイズではなく「命を脅かす病(a life-threatening illness)」としか記述していませんでした。実際の映画の編集では「ゲイ」のサインがのっけからちりばめられていましたし、エイズであることも正面から取り上げられていたのですが、結果、配給会社のそのような腰砕けの姿勢を知ったプロデューサーのブライアン・フラーやメディアがこの広告戦略に厳しい批判を展開し、逆にそれがSNS上で話題を呼びもしたのです。

そういうことはこれまでもよくありました。ゲイやエイズを「面倒くさい」とするだろう「世間」の推定反応を背景に、それらを(その種の話なら見に行かないという)マーケティング上のリスクとして排除・消去する行いを「De-Gay(脱ゲイ化=ゲイ的要素を消し去る)」、あるいは「straight-washing(異性愛洗浄=異性愛の振りで洗い覆うこと)」と呼びます。ここでは同時に「De-AIDS(脱エイズ化)」も。それは頻繁に行われてきました。なにせこの「商品」のメインの標的顧客層は、ゲイにもエイズにも無関係な(と思われている)圧倒的多数層だからです。

欧米でさえそうなのですから、日本ではこの振る舞いは公然と批判されることもなく続いてきています。古くは一般公開のゲイ映画として話題になった『アナザー・カントリー』(1984)の主演俳優ルパート・エヴェレットが、ゲイであることをオープンにしていたにも関わらず日本の配給会社の“配慮”でプロモーションでの来日時には“ガールフレンド”同伴で登場させられていたことです。オスカーを受賞したあの紛うことないゲイ映画『ブロークバック・マウンテン』(2006)は、やはり配給会社から「ゲイ映画」として宣伝することは控えてほしいとの要望が評論家らに伝えられていました。日本で昨年公開されてヒットし、オスカーにもノミネートされた『君の名前で僕を呼んで』(2017)の日本語サイトにもまた、「同性愛」を示唆するような言葉は1つも出てきません。そう、いずれの場合も「これはゲイ映画ではなく、人間の普遍的な愛の物語だ」というのが謳い文句なのです。

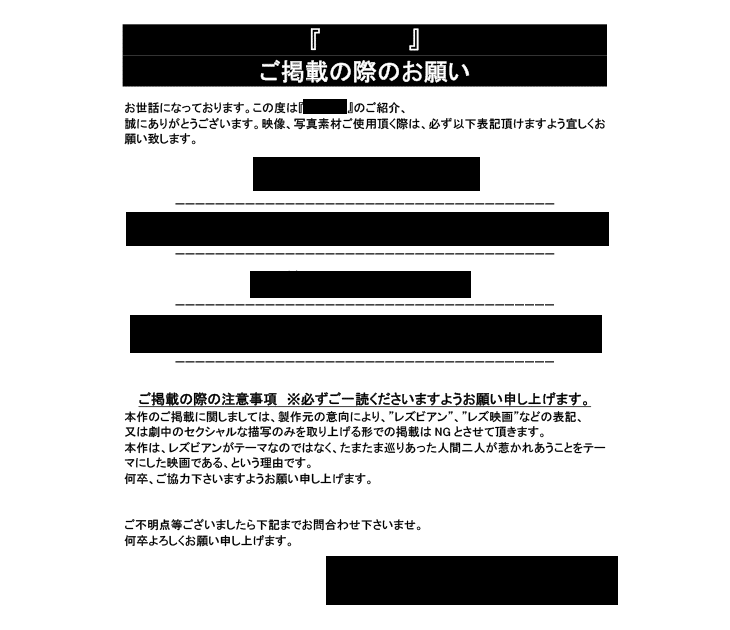

実例を示しましょう。手元に、ある配給会社から報道向けに届いた「お願い」と題した紙切れがあります。そこには「ご掲載の際の注意事項 ※必ずご一読くださいますようお願い申し上げます」と下線が引かれた太字のテキストがあり、その下に次のような具体的な指示が記されてありました。

「本作のご掲載に関しましては、製作元の意向により、“レズビアン”、“レズ映画”などの表記、又は劇中のセクシャルな描写のみを取り上げる形での掲載はNGとさせて頂きます。本作は、レズビアンがテーマなのではなく、たまたま巡りあった人間二人が惹かれあうことをテーマにした映画である、という理由です。何卒、ご協力下さいますようお願い申し上げます。」

プロローグその2 「脱ゲイ化」で助長される「性のバケモノ」

ことは映画に限りません。つい先日お会いした米国系出版社の外国人社長は、翻訳刊行されたばかりの自社の本(アルツハイマーに見舞われた老齢の父親と息子の感動のノンフィクション)で、著者である息子の紹介文から「ゲイ」という単語を排除した顛末を教えてくれました。

「この本の内容は、著者がゲイであることとは直接的にはなんの関係ありません。父親のことを書いたのがたまたまゲイの息子だったというだけのことです。それでも私は、紹介文に著者が『ゲイ』であると記すことは普通に当然のことと思っていました。それは著者がイギリス人でアイルランド系で、というのと同じ背景情報だと思うからです。けれど日本人スタッフから『だからこそ「ゲイ」と書かない方がいい』と言われました。『ゲイの話かと最初から敬遠される恐れがあるから』と言うのです。まさかそう言われるとは予想していませんでした。まだそんなことを言ってるんですかと反論しましたが、ここは日本、その出版風土を知っている彼らに結局押し切られました」

べつにいちいちゲイだと言わなくてもいいじゃないか、とも言われます。そのとおりでしょう。ただ、「いちいち言挙げする」というのではなく、ふつうにゲイであることは言ったっていいはずです。さらにはイギリス人だとかアメリカ人だとかはパッっと見てだいたいはすぐ外国人だとはわかる一方で、ゲイとかレズビアンとかは見ただけではわからないし、私たちの「世間」では「そう」だと言わない限りは「そうじゃない」(異性愛者である)ことがデフォルトとして大前提のようです。普通はそれでも結構ですが、私たちの「世間」はよくそこから踏み込んで「ご結婚は?」「お付き合いは?」「お子さんは?」と、本当は大して興味のない質問でもそれを訊くことが、さらに一歩お互いの親密さへと踏み進むことであるかのように慣習的に推奨されています。そしてその筋で進んでいくとどんどん話が合わなくなってくるのです。

つまりはその話の大元の「大前提」が、必ずしも真実とは限らないのだという情報アップデートのためにも、さりげなく普通にゲイであると言ったって全然問題はないのではないか? ゲイが存在することが見過ごされたり軽んじられたり敢えて無視されたりしてきた経緯があることを知ればなおさら、いちいちとは言わぬまでも肝心なところでは普通にゲイだと言って悪いわけがありません。ところがなかなかそのさりげなさが難しい。なぜなのでしょう?

それは、「ゲイ」という存在が長いことただの性的倒錯者だったり変態だったりセックスのバケモノだったりと思われていた歴史が続いてきたからです。西洋や中東ではユダヤ教の昔から、アジアでもヒンドゥー教や仏教の法典・経典に禁忌として示されています。つまりはもっぱら性行為のモラルの問題として「ゲイ」が語られてきた。ゲイというのは「セックスや性的快楽の追求しか考えていない不道徳なヘンタイ」だったのです。だから「なぜいちいちゲイだと言わなければならないのか?」と眉をひそめられる。

さすがに今では表立ってそこまでの嫌悪を表明する人は余程の宗教原理主義者くらいしかいないでしょうが、しかしゲイのことを表立って話さないこと、あるいはより積極的にその言挙げを忌避すること、つまり「脱ゲイ化」を通用させることは、いつまでたっても「ゲイ」がセックスのバケモノであるという旧来の情報を、アップデートしないままに放置してしまうことにつながるわけです。

ちなみに、私は性的”倒錯”やセックスのバケモノという在り方自体を否定しているわけではありません。人間は、というか生き物はすべて性的な存在ですし、性に関して生殖以外の意味を発見したのも人間的なあり方だと思っています。レオ・ベルサーニの『Is the Rectum a Grave?(直腸は墓場か?)』なんか、受動的な性行為をとことん考えていかないとたどり着けない領域ですし、ときどき考えてきた「セックスに愛が邪魔だ」という感覚が何なのかを最初に気づかせてくれた論考でした。ですので、私が反論しているのは「ただの性的倒錯者やただのセックスのバケモノ」とだけ規定されてしまうやり方です。それはいずれ詳述しますね。

さて冒頭近くで「私たちの『世間』では、人権先進国の欧米では通じる話を下支える基本情報や知識が共有できていない。共有できていないから唐突に導き出される結論が何周も前の無知や偏見に彩られたものだとすら気づかないままだったり」する、ということを書きました。その仕組みはそういう「放置」が背景なのです。私たちが日々相手をする仕事相手とか目にする時事問題とか遭遇する経済事情とか、様々な分野で、様々な状況下で、これまでアップデートしてこなかったことによる様々な齟齬が生じ始めています。同性婚が合法化された国がすでに26カ国あり、そこにすぐに台湾やコスタリカも加わります。その同性婚の合法化の理由が、私たちの「世間」ではなかなか理解されないままです。

ちなみに、欧米の企業が自社のLGBT社員を日本に長期派遣しようとする場合、その社員(入れ替えのきかない幹部社員の場合が多いようです)のパートナーに配偶者ビザが発給されないなどの問題が生じ、結局、派遣を断念するケースも生じているそうです。そこで米国の在日商工会議所(ACCJ)が昨年9月、日本政府に対し、オーストラリア、ニュージーランド、英国、カナダ、アイルランドの在日商工会議所との連名で「LGBTのカップルにも婚姻の権利を認めることを提言する」とする、異例の声明を提示しているのです。

どうして外国の企業や自治体が自分たちの従業員や職員の同性カップルに異性カップルと同じ福利厚生を与えているのか? それもセックスや性的快楽のことだけを考えていたらよくわからないままでしょう。そうした国々や企業などと仕事や学問や家族や友人知人を通じてつながるとしても、そこを触れないでお付き合いできるならばいいのですが(「ご結婚は?」「お付き合いは?」「お子さんは?」)、なかなかそれは難しいかもしれません。

冒頭の『ボヘミアン・ラプソディ』でも同じことが起きます。観客たちは、そこに描かれる「ゲイ」や「エイズ」という重要なサブプロットの正体を充分に理解できないまま物語を咀嚼しなければならなくなります──フレディはどうして女性ではなく男性に惹かれていくのか? なぜセックスに溺れたのか? どうしてHIVに感染してしまうのか? そもそも同性愛って、何なのか? そしてなぜ映画のバンド・メンバーたちは、彼がゲイでHIV感染とわかった後でもああも優しく描かれているのか?

プロローグその3 かつて「LGBTQ」はすべて「ゲイ」だった

ところで「ゲイ」という単語は、「ホモセクシュアル(同性愛)」という言葉と実は同義ではありません。ただし、昔は同じ意味でした。

というか、今ではL(esbian)、G(ay)、B(isexual)、T(ransgender)、Q(ueer/uestioning)、さらにはX(-gender) などと細分されてそれぞれに独立した性的少数者であるそれぞれは、昔(1990年代くらいまで)はみんなひっくるめて「ホモセクシュアル」だと実に大雑把に(非・ホモセクシュアルの人々によって)考えられていたのです。というのも、(非・ホモセクシュアルの人々という)圧倒的多数の(と思われている)人々にとっては、自分たち以外の「変な人たち」のことはべつに大して興味もなかったからです。それはちょうど、鳥に興味のない人にとっては鳥はみんな鳥で、植物に興味のない人にとって雑草はみんな雑草であるようなもんです。つまり「ホモセクシュアル」とは、「変な連中」全部のことだった──。

(今回はカッコを多用します。カッコ内の言葉は注釈とか補述とか私の心のつぶやき、みたいな感じで読んでください)

でもそんな「ホモセクシュアル」たちのほうはまず、自分たちがそういう「ホモセクシュアル」という、なんだか病理的で分類的な(しかも「ホモ」の部分はギリシャ語由来だし「セクシュアル」の方はラテン語由来というチグハグな)呼び名で(非・ホモセクシュアルの人々によって)呼ばれることが気に食わなかった。なので20世紀半ばくらいから自分たちを「ゲイ gay(お気楽な、陽気な、派手な、鮮やかな、楽しげな)」という、“あだ名”や“俗名”のような一般形容詞で(主体的に)呼び換えるようになったのです。(日本語でなにか対応できる言葉はないかと考えたのですが、あえていえば文化的に「歌舞伎者(傾奇者)」かなとも思いつつ、でも彼らは無頼集団、犯罪グループでもありましたからね)

そのうち、女性同性愛者たちがまずは60年代のフェミニズム運動と影響し合って、男性同性愛者たちとは違うアイデンティティを確立しようと「ゲイ」から離れて「レズビアン」を自称し始めます。

次に「LGBT+」の「B」たるバイセクシュアル(両性愛者)ですが、彼ら/彼女らはここ最近でもずっと「潔く同性愛者だと自分で認められない連中が、あたかもまだ異性とも恋愛関係を持てるかのように吹聴しているだけ」という、「まだ異性愛に未練がある」第二級の 「ゲイ」であるかのような誤解を(LGBT+コミュニティの内部からさえ)受けたりしていたのです。

さらにトランスジェンダーに至っては「女装するゲイ」とか「女々しいオカマ」、ジェンダーが逆ならば「男装の麗人」とか、英語ならば「ブッチ・レズビアン Butch Lesbian(男勝りのレズビアン)」とか、まったく異なった分類で括られていたこともありました。あるいは「男性同性愛者であることでの差別や偏見が苛烈なために、いっそ『女』になってしまえばその方が楽だと思っているゲイたちのこと」とか、女性同性愛者であると思われていた場合は「女性であることの二重の差別や偏見をはねのけるために『男』を身につけたレズビアンたち」とかいう誤解です。

実際には同性愛者にも異性愛者にも両性愛者にも、女装する男性・男装する女性(異性装者)はいます。異性装者はトランスヴェスタイトとかクロスドレッサーとか呼ばれます。言葉遣いや仕草がジェンダー逆転している男女、より広くいえば「女々しい男」も「雄々しい女」もいます。そういう表示的なジェンダーの逆転だけでも「トランスジェンダー」と称することもあります。法律的にはそれだけではトランスジェンダーの構成条件とはされないことがほとんどですが。

恥ずかしい話、私もつい20年ほど前まではトランスジェンダーのことをほとんどわかっていませんでした(いまも深い部分に行くほどわからない発見が続いています)。ゲイやレズビアンやバイセクシュアルは、自分が生まれついて負わされる男性なり女性なりの肉体環境に違和感を持ってはいません(とは言っても、これも「持っている/持っていない」の二元論ではなくその間にグラデーションがあります)。男性同性愛者はべつに女になって男を愛したいわけではなく、男のまま男を愛するのです(これも実のところは明確な二元論ではありません)。自分の体が男性であるか女性であるかに関してそうやって違和感を持たないことをシスジェンダー(cisgender)と言います(ええ、これも同じです。しかもそこに時間軸が加わると、今日と明日で気分が違う人もいるでしょう=以下同様)。

それに対する逆の分類がトランスジェンダー(transgender)です。要は自分の頭のアイデンティティに関することで、例えば頭では自分は「女/男」なのに、生まれたときの肉体の外形を基に「男/女」であると思われ、かつその生き方を強いられていて、それは自分で違うと思う人たちのことです(これも二元論では割り切れないので、その中間に自分がどちらのジェンダーに属するのかわからない、あるいはどちらにも属していない、あるいはどちらでもあるように感じる人もいます。これをまた大雑把に「Xジェンダー」といいます)。頭をいじくってその性的アイデンティティ=性自認のあり方を変えることは不可能なので、肉体の方を頭でしっくりする性に変える「性別適合手術」を受ける人もいます。が、その手術は肉体および精神にも大変な負荷がかかるので、手術の有無つまり性器の外形にかかわらず、その人の性自認こそをその人のジェンダーだと認識することが人権概念の趨勢です。

トランスジェンダーのような、さらにはXジェンダーのような生き方が存在するということを、ゲイの人たちも、さらにいえばトランスジェンダー、Xジェンダーの人たち自身も21世紀が近づくまでほとんど想像すらしませんでした。今では多くの人が知っている「現代ゲイ人権解放運動の嚆矢」とされる1969年のニューヨーク「ストーンウォール・インの暴動」も、「ゲイ人権運動」と銘打ってはきましたが、正確にはこれは今で言う「ゲイ=同性愛者」たちだけの暴動ではなかったのです。

前述したように「ゲイ(ホモセクシュアル)」というのは当時、今でいうLGBT(+QX)全部のことを指していました。LGBTQXの研究自体も適当なものだったせいでその全部が「同性愛者」つまり「性的異常者」だと分類されていたわけです。ところがストーンウォール・インの暴動で先頭に立って警官隊と対峙したのは、今から振り返れば主に当時「ドラァグクイーン」と呼ばれていた女装のゲイ(あるいはトランスジェンダー)たちや男装のブッチ・レズビアン(あるいはトランスジェンダー)たちだったことがわかってきました。厳密にいえばそれはつまり「ゲイ=男性同性愛者」たちだけの暴動ではなかった。しかも暴動の先頭に立ったドラァグクイーン、ブッチ・レズビアン、トランスジェンダーの中には黒人やラティーノらの人種的マイノリティも多く、いわゆる性的マイノリティのコミュニティの中でもさらに少数派の層で、数や経済力として中心を占めた「白人の男性のゲイ」たちというのはその割りには“暴動”には直接参加していなかった(遠巻きに眺めていた)のではないかと考えられるようになってきたのです。つまり、ストーンウォールの暴動は主に、差別され虐待されていた性的マイノリティの中でもさらに差別や侮蔑を受けていた女性たちや「女だか男だかわからない変な連中」の怒りが臨界に達して惹き起こしたものだった。白人の男性のゲイ(同性愛者)たちは、当時の「ゲイ(性的少数者)」コミュニティの中のカテゴリーとしては相対的にまだ恵まれていた、だからそんな恵みの社会への徹底反抗に逡巡した、のかもしれません。

やがてそれは強烈なしっぺ返しを受けることになるのですが、それはいずれ本編の方で話しましょう。

現在のストーンウォール・イン。昨年の6月24日(日)、『ニューヨーク・シティ・プライド2018』のマーチに、「東京レインボープライド」の共同代表理事の二人も参加した。ストーンウォール・インの前で仲間とともに記念撮影。いよいよ2019年は、記念すべきストーンウォール50周年。日本からもフロートを出展できるよう、鋭意計画中。【東京レインボープライド提供】

プロローグその4 「カミングアウト」〜愛と性欲の「バベルの塔」

ゲイの話題を避けること、「De-Gay(脱ゲイ化)」のそもそもの端緒、「べつにいちいちゲイだと言わなくてもいいじゃないか」というそれとない一連の圧力の出どころは、ゲイが「セックスや性的快楽の追求しか考えていないヘンタイ」だと考えられてきたからだと書きました。「ゲイ」と発語するのが、性的な言挙げだと思われている──。

なので「私はゲイです」というカミングアウトは、極論を言えば、その相手には「私は同性とセックスしたいと思っているんです」と打ち明けているように聞こえてしまう──そういうメカニズム。カミングアウトの困難とは、たとえさりげなくであっても「ゲイです」と表明することが、「おまえのセックスの話なんかいちいち聞きたくないんだよ」という反射的な反応を惹き起こしてしまうことが原因です。こちらは自分の生きる在り方を話しているつもりなのに、相手は単にセックスの話だと受け取るという、まるでバベルの塔みたいな意思の不通。

もっと敷衍してしまえば、カミングアウトしてわかることは、カミングアウトした自分の“正体”というよりもむしろ、カミングアウトされた相手の‟正体”の方なのです。その相手が、LGBT+のことをどういうふうに考えているか、とか、人権とか差別とか社会正義とかいうものをどう考えてきたのか、といった生き方の正体……すごく挑発的な言い方ですがね。

とはいえ、「ゲイ」が「セックス」の話であるという思い込みに、根拠がないわけではありません。

私の高校時代からの親友はその後札幌市役所の公務員となって結構偉いところまで行った人物ですが、その間に公共イベントやら男女共同参画事業やら人権問題などにもタッチし、当然のことながら札幌で長く続けられてきた「レインボーマーチ札幌」の市側の協力に関わりもしました(「レインボーマーチ札幌」は2013年に終了。2017年以降、別組織の運営で「さっぽろレインボープライド」が開催されている)。その男が私に「なあ、あれは一体何なんだ?」とすごい顔をして聞いてきたことがありました。札幌の中心部をパレードして性的少数者の存在を示し、かつ孤立している目に見えない“兄弟姉妹”たちを励ます、というこのイベントでは、事務局が公式パンフレットを作成して市長のメッセージなども掲載するのですが、そこに集まった協賛広告が乱交だフンドシだ緊縛だハッテンだとまるでセックスだらけだったと言うんですね。「あんなものに市長のメッセージなんか載せられないぞ。何考えてんだ、あいつら」と。

私と何十年も付き合ってきて私の書くものも読んできた男ですから、ゲイに偏見があるとかいう人間ではないのは確かなのですが、まあ、ゲイ関連の広告が「性」に偏る事情に通じていなければ、突然出遭った「性産業」の実態にビックリするのも宜なるかなとは思います。

なぜゲイ(ここでは男性同性愛者)向けのメディアが「性」に傾くのか?──というテーマの立て方が正しいとは、実は思ってません。立場が同じなら、男性異性愛者のメディアだって同じことになると思うからです。それ以上に、新宿歌舞伎町の裏側を知っているならそれは新宿2丁目の裏側とほとんど同じ、いやいや絶対的に数が多い異性愛者たちのヴァラエティから言って、歌舞伎町の方がよほどヤバいというのが私の印象です。「立場が同じ」というよりもむしろ、数や認知の上で圧倒的優位に立っているその立場ゆえに、異性愛者(と分類される人)たちの性への躊躇・逡巡・屈託・罪悪感のなさは同性愛者たちの想像を遥かに凌駕しているのではないかとさえ思っています。違うのはただ、その絶対的な需要人口の多さによって、彼らには交通可能な供給場所がTPOのすべてでゾーニング規制されてもじゅうぶんに成立しているという点でしょう。

とはいえ、そんな事情を知る由もなかった私の思春期が、いちばん初めに抱いた疑問は「同性愛」という言葉の意味でした。これは「同性」に対する「愛」の問題なのか、それとも「同性」への「性愛」の問題なのか、というのがわからなかったのです。中学二年生でした。当時は広辞苑でも百科事典でも同性愛は「性的倒錯」だとか「異常性欲」「変態性欲」と書かれていた時代ですから、世間は圧倒的に「同性愛」は「性」の問題だと捉えているようでした。

「同性愛」という翻訳元の「Homosexuality」にも「愛」の痕跡はどこにもありません。「-sexuality」の部分を「性愛」というふうに「愛」という文字を添えて訳したのは、誰かさんの忖度なのか斟酌なのか。しかしいずれにしてもこの「愛」は「sex」に基づく心理的な「粘着」を言い換えた翻訳上の補足語なんでしょうし。つまり欲動と欲望の結果の産物を、私たちはなんだか麗しく「愛」と呼びなした。

当時読んだ芥川龍之介の『侏儒の言葉』に、「恋愛はただ性欲の詩的表現を受けたものである。少なくても詩的表現を受けない性欲は恋愛と呼ぶに値しない」と書いてあって、14歳の私は泣きました。そのころ初めて人をすごく好きになっていたからです。同性の同級生でした。私はそれを友情と愛情の混淆物だと考えていました。けれどその「友愛」にくっついて、自分の「性」が影のようにうずうずと蠢いていることも知っていました。「性」はそのころ、不安であり不穏でした。芥川の言葉に反応したのは、もちろんその不安で不穏な「友愛」が「恋愛」と同義であろうことに気づいてもいたからでしょう。

余談ですが、件の芥川のアフォリズムは、ずるいレトリックを使っています。「恋愛はただ性欲の詩的表現を受けたものである」と言って、「恋愛」と「性欲」とを同じ価値に置きます。でも二つ目の文で「詩的表現を受けない性欲は恋愛と呼ぶに値しない」と、「呼ぶに値する」「恋愛」を「性欲」より上のものと読んでしまうように誘導するのです。どっちなんだ、とツッコミたくもなりますが、これを書いた当時の彼だって三十代そこそこ。このことを書いていること自体、芥川もまた「愛」と「性」のあわいで往ったり来たりしていたということでしょう。もっとも彼は、その後すぐに自殺してしまうのですが。

しばらくして私も性と愛が同じものだと気づきますが、この二つの齟齬は世間ではかなり大きなものです。そもそも「性」を描くことだけを純粋にテーマにした小説とか映画というのは大体がポルノとして表の社会からは遠ざけられます。「ポルノ以上の価値」があるとされる純粋ポルノは、寡聞にして18世紀末に登場したマルキ・ド・サドくらいしか思いつきません。『O嬢の物語』だって「O」は愛を求めていたし、最近話題になったアメリカのエロティック小説『Fifty Shades of Grey』だって純粋に性だけを書いていたら物語は成立していません。ほとんど全ての「性」は、「愛」の色付けによって、あるいは「愛」にならない葛藤によって、あるいは「愛」ではないという逆説によって、意味を付与されてきました。まさに芥川の指摘した「ポエム化」の罠です。

ちなみに、三島由紀夫はこの「愛」によるポエム化を避けるために、「美」という概念をそこに置き換えたと、先ごろ亡くなった橋本治が看破しています。「血みどろの性欲を語るために『美』という比喩が使われ、同時に、血みどろの性欲を示唆するものが、『美』を語るための比喩にも使われる。そこまでは三島由紀夫の尋常であるが、しかし、文体における装飾性には、もう一つの役割がある。それは、論理を迂回させ る機能である」(『「三島由紀夫」とはなにものだったのか』新潮社、P237)と。いずれにしても、私たちはそういう「性」を迂回させる共同幻想の中で“表”の世間を営んでいるようです。

プロローグその5 匿名と実名のあわいで〜フレディが陥った“倒錯”

ところでアメリカは60年代の女性解放運動や性の解放の時代に、そんな“幻想”や“ポエム”に頼らない、そのままの「性」を探究しました。ヒッピー文化とかフリーセックスとか麻薬とかによって、「人間性の拡張」が唱導された時代です。

ところがゲイ男性の自叙伝として史上初めて全米図書賞を受賞したポール・モネットの『Becoming a Man(男になるということ)』(1992年、日本未刊行)が、当時の時代状況を「ヒッピーの性革命はだれもがだれとでもセックスできるということではあったが、ゲイであってもいいということではなかった。女性にも有色人種にも戦争にも政治哲学はあったが、ゲイにはなんの政治的意味もなかったのだ」と書いています。 奇妙な逸話も紹介されています。ある作家が70年代初期に、思想・政治分野を扱う専門書店でゲイに関する本があるかと訊いたら「ポルノや変態モノは置いてない」と言われたというものです。店の本棚には女性、少数民族、さらには動物への抑圧という本まであったのですが、ゲイに対する抑圧は「なかった」。

アメリカ合衆国はもともとピューリタンの国で、大雑把にいえば俗に堕したカトリックのヨーロッパから、もっと聖書に忠実な国を作ろうとやってきたプロテスタントの人たちが西へ西へと拠点ごとに教会を作りながら拓いてきた土地です。なので、「アメリカはセックスにもおおらかでポルノも見放題」と言うのは実は微妙に思い違いで(ヨーロッパ人と比べると、アメリカ人はお風呂で裸を見せ合うことさえ恥ずかしがることが多いです)、性表現やポルノはあくまで「表現の自由」を保障した合衆国憲法修正第一条で保護されているだけであって、実際には厳しくゾーニング(表現のTPO規制)されています。逆にいえばゾーニングさえ守れば性の享楽も保障されているのですが、前段で示したように、ゲイは60年代の性解放運動からも除外され、社会的弱者の政治運動からも排除されてきた。どうすりゃいいんだよ!? ってなもんです。

前回、比喩として歌舞伎町(男性異性愛者たち)と新宿2丁目(男性同性愛者たち)の比較を挙げましたが、クローゼット(自分の性の在り方を「押入れ=プライベートな場所」に隠しておかなければならない状態)という意味では宗教的制約の実感が乏しい日本の異性愛者たちより、プロテスタントの国であるアメリカの異性愛者たちは比率としてはもっとずっとクローゼットかもしれません。当然の帰結として同性愛者たちもまた同じく、アメリカではもっと過酷にクローゼットであることを強いられました。そしてそこに、自分たちだけが除外され排除された「性の解放」と「人権運動」の気運が、「いや、そんなことはないはずだ」という反作用として、後追いあるいは後付けの形で入ってくるのです。これも第3回で触れた1969年の「ストーンウォール・インの暴動」がきっかけでもあったはずです。

ところがいくら「性の解放」と「人権」と言っても、ゲイにとっては当時、それはまだ厳しく匿名での言挙げだったのです。なぜなら異性間と違って、同性愛者たちにはソドミー法(生殖に関係ない性行為=反自然な性行為をすべて違法とする法律の総称)が存在していたからです。ソドミー法によって性行為に関係することが(つまりは性愛のすべてが)一括りに犯罪とされた社会で、社会生活を営みつつゲイであると実名を明かすことはリスキーに過ぎた──なぜならカミングアウトは、「犯罪者としての名乗り」でもあったのですから。

それでも性愛への希求は募ります。性愛=性欲と恋愛欲、そのどちらも同じステロイド分泌の結果なのですが、しかし匿名でも可能なものは性愛の「性」の部分でした。「愛」は匿名では為し得ない。社会生活においてはなおさら。けれど「性」は匿名で‟処理”できるのです。性欲を処理する→ステロイド分泌の欲動に片を付ける→恋愛欲も片が付く。そういうことです。

「性の解放」はしかし、本来はもっと大きな「性の可能性の拡張」のことでした。異性愛者にとってそれは文字通り「人間性=生き方の可能性の拡張」だった。彼らにとって、「性」は「生き方」の根幹の一部だったからです。

ところが、匿名のままの「生き方」を強いられた同性愛者たちにとっては、「性」は「可能である自分」の全てでした。「性」以外に匿名で可能なものはなかったからです。そこにしか自分につながる「本当」がなかった。「性」は「生」と切り離さざるを得なかった。「性の可能性の拡張」は「人間性=生き方の可能性の拡張」とは遮断されていたのです。

「性」以外の残りの「生」の部分で社会生活を営み、仕事もし、人とも話し、家族親戚とも付き合っているのだけれど、実名でのそんな生活の方が「ウソ」に思えて、匿名でのセックスだけが「本当」の自分に思えてくる。それこそが“倒錯”でした。ですが、どうしようもないのです。それが“倒錯”だと気づいたら、あとはクローゼットから出る以外にない。にもかかわらず、クローゼットから出た途端に同性愛者たちは性犯罪者になったのです。

もちろん「愛なんてポエムは必要ないさ、セックスだけで100%満足」と嘯く人が存在するのは、異性愛者も同性愛者も分け隔てありません。‟片付け”のメカニズムは誰にでも平等に働きます。さらに進めて言えば、異性愛者にも同性愛者にも、男性の場合、射精してしまえばそれで終わりというタイプ(A)と、射精してから相手がより愛おしくなるタイプ(B)とがいます。もちろんこれも二元論ではなくて相手によって違うという人が多いでしょうから、ここは偏差、傾向で判別してください。そして異性愛・同性愛どちらのタイプAにも、そのためだけの場所はビジネスとしてもすでに用意されています。私たちはそんなすごい規範化の社会に生きています。

(それと最近知った言葉ですが、射精し終わった男性には「賢者タイム」というのがあるらしい。英語では post-coital tristesse 性交後憂鬱? post-cum clarity 射精後明晰? いや「賢者タイム」の方が言い得て妙……なるほどね。愛なんて、ね、ですね。)

まあそういう諸々の事情の詳細は、ここで私が口を挟みたいことではありません。私がいま口を挟んでいるのは、どうしてレインボーマーチ札幌のパンフレット協賛広告が性産業のものに偏っていたのか、の背景の、一つの説明です。このプロローグの冒頭に記した『ボヘミアン・ラプソディ』の話に立ち戻れば、フレディはなぜセックスに溺れたのか、の答えの可能性に関してです。

そしてフレディがそうだったように、「性の解放」と「人権」とが結びつき始めた不完全な匿名の過渡期に、ゲイ・コミュニティにエイズ・ウイルスが襲いかかる──。

列挙しながらもまだ説明していないことがあります。フレディはどうして女性ではなく男性に惹かれたのか? そもそも同性愛って、何なのか? そしてなぜ映画のバンド・メンバーたちは、彼がゲイでHIV感染とわかった後でもああも優しく描かれているのか?──その優しさは、1990年代を経てやがて21世紀の最初の年から、人権先進国での同性婚(結婚の平等)の動きへとつながっていきます。ほどこしではなく、平等の気づきとしての友愛の優しさとして。

それらをこれからおいおい書いていくつもりです。それはおそらく、私たちの生きる「世間」の謎解きでもあり、同時に、私たちの様々な「生き方」の練習問題にもなるはずだと思っています。

続く。次回は3月13日(水)更新予定