第1回

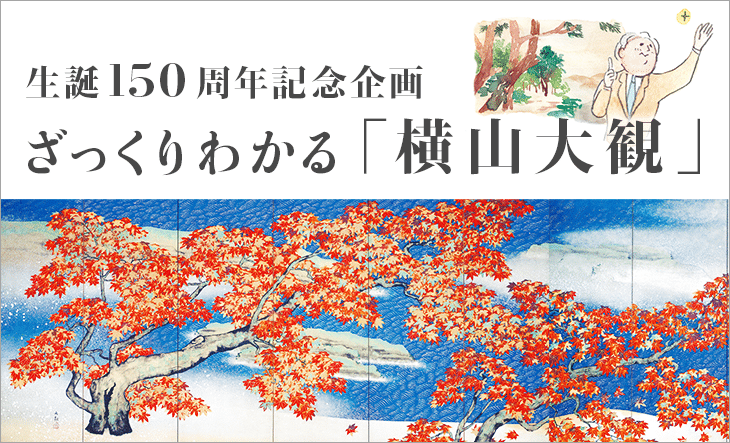

「横山大観展」のお供に♪生誕150周年記念企画 ざっくりわかる「横山大観」

2018.06.08更新

今年は、日本絵画の巨匠:横山大観の生誕150周年!6月8日より、京都国立近代美術館にて「横山大観展」が開催中です。よみもの.comでは、横山大観の人生や、代表作品、そしてその見どころを大特集します。

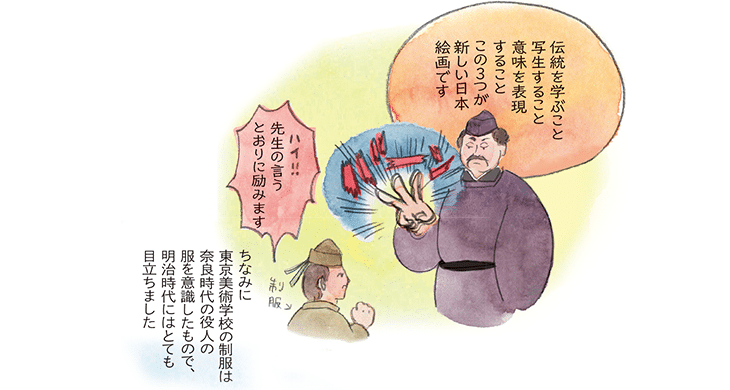

横山大観は21歳のときに、岡倉天心が校長を務める東京美術学校に入学しました。東京美術学校は、伝統的な日本美術の復活を期して開校した学校です。ここで大観は、後の親友・菱田春草らに出会います。

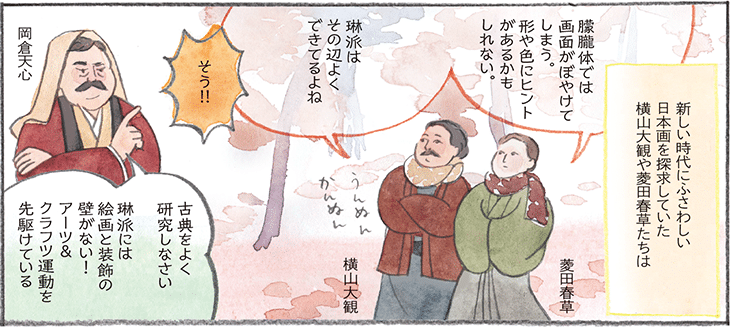

新たな日本画の創造を目指し、従来の日本画にはない三次元的な空間表現――西洋絵画のようなリアルな光や空気、遠近感の表現に取り組みます。

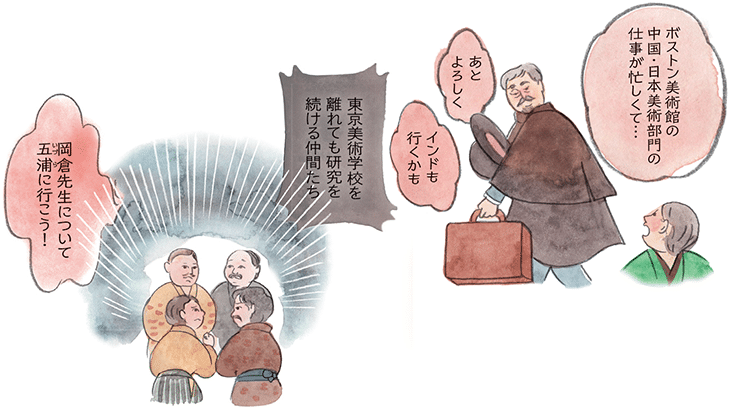

しかし、1896年には西洋画のコースができて黒田清輝らが教官に迎えられます。同じ頃、校長である天心の運営方針に批判が集まり、騒動に。天心をはじめ横山大観や菱田春草らは学校を去りました。

しかし、ボストン美術館で職を得ると関心が薄れ、さらに資金難や内紛などで美術院の活動は停滞していきます。茨城県五浦(いづら)への移転を経て、天心の渡米で解散状態に陥った美術院を再興したのは大観でした。

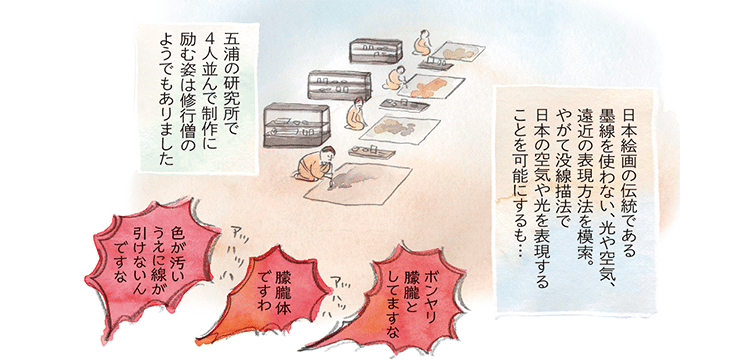

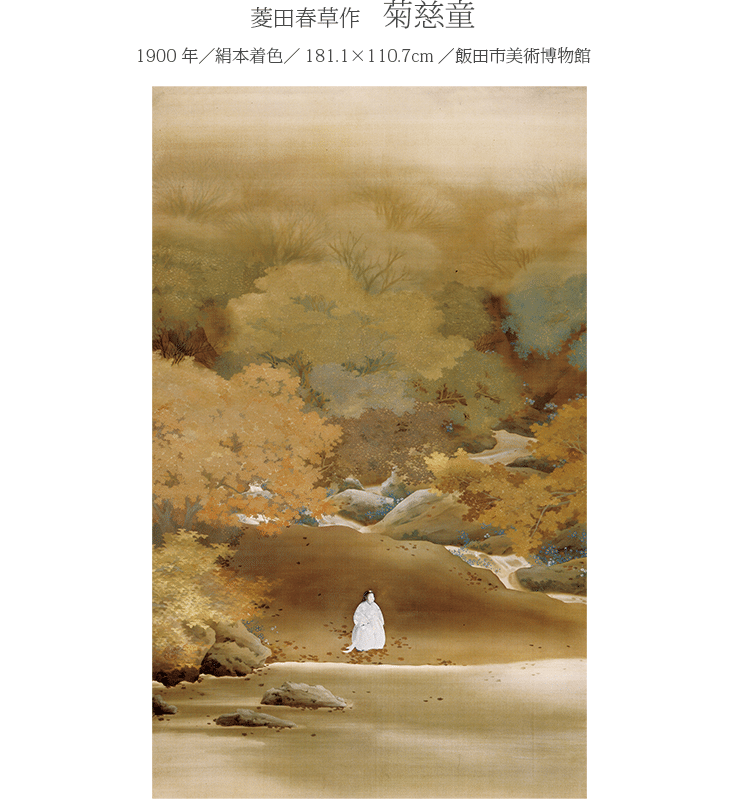

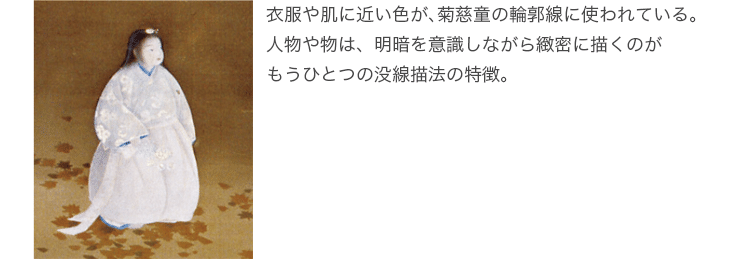

東京美術学校を離れても、横山大観、菱田春草、そして下村観山、木村武山の4人は、研究を続けました。自然界には輪郭線が存在しないことから、日本画の墨線を取り除いたらどうなるかを研究し、大観とともにたどり着いたのが没線描法(もっせんびょうほう)です。

輪郭線を描かない西洋絵画を意識しながら、日本画らしい空間や陰影の表現を可能にしました。

しかし色や形がぼんやりとした印象になるため、当時の評論家からは「朦朧体(もうろうたい)」と酷評されました。

中国の伝説がモチーフの『菊慈童』は、春草が25歳のときに、描いた作品。深山幽谷の湿り気を帯びた空気や情緒の表現力は、朦朧体ならではです。

西洋化に懸命だった19世紀が終わり、新たな世紀が始まると、さまざまな分野で日本の伝統を見直そうとする動きが台頭してきます。

朦朧体(もうろうたい)と揶揄されながらもリアルな空間表現を目指していた横山大観や菱田春草は、琳派を思わせる装飾的な画風に舵(かじ)を切りました。

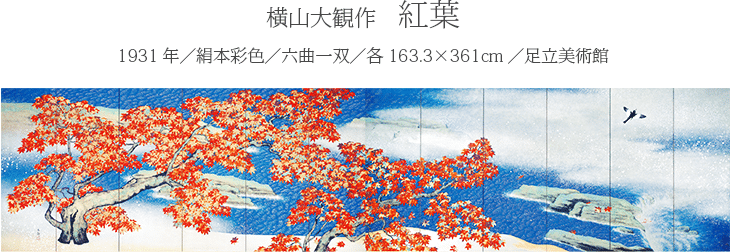

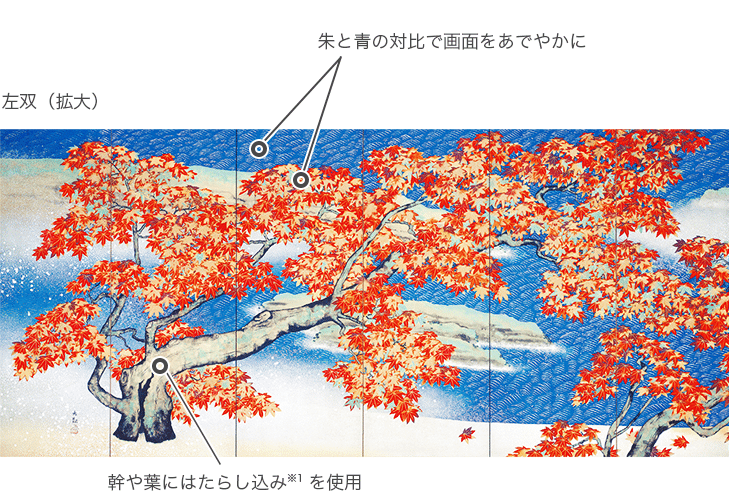

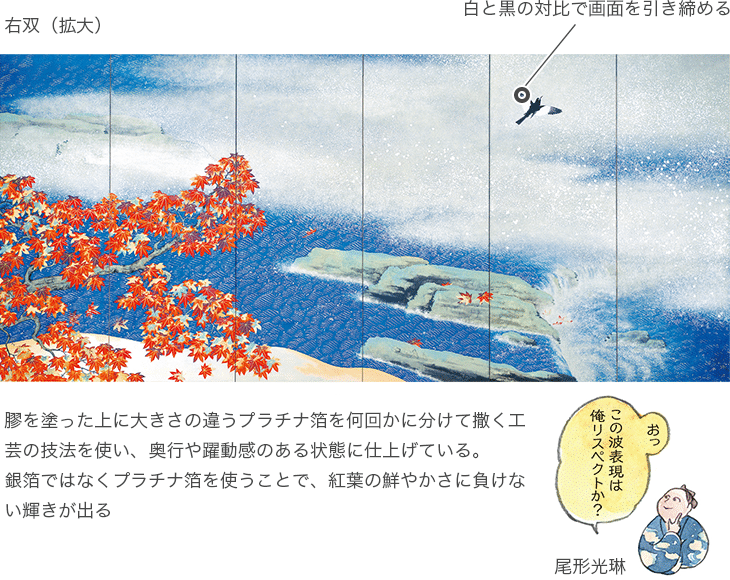

日本画壇の重鎮となった横山大観が、60歳を過ぎて描いたのが、代表作『紅葉』です。色彩の対比が美しく、大観の作品のなかでもひときわ豪華な作品です。

岡倉天心没後の1915年、横山大観らは日本美術院を再興します。この頃になると大観の画風は朦朧体(もうろうたい)を離れ、琳派のような大胆な構図やたらし込み※1、マチス由来の片ぼかし※2などを使い、「新光琳派」とも評された、装飾的なものに変化します。

またこの頃大観は、精神主義を主張するようになります。物の形の奥にある生命力や魂のようなものを心で感じ、それを物の形を借りて表現するのが日本画の本質であるとした大観にとって、装飾とは対象を見た画家の心の動きをデザイン化することでした。本作の華麗な表現も、その例にほかなりません。

※1たらしこみ:塗った色が乾かないうちにほかの色を垂らしてにじませ、独特の効果を生む技法。俵屋宗達発案とされる。「風神雷神図屛風」では、墨に銀泥(銀の粉末を膠にかわで溶いたもの)を混ぜたものを使い、この技法で雲を描いている。

※2片ぼかし:大観の友人の小杉未醒制(こすぎみせい)(放菴:ほうあん)がマチスから影響を受けてパリから持ち込み、日本美術院の仲間に広めた技法。線の片側をぼかすことでボリューム感を出す

この特集は、以下の本から紹介しました。

『マンガでわかる「日本絵画」の見かた』

監修:矢島新 イラスト:唐木みゆ