第20回

店を考える

2019.09.12更新

【 この連載は… 】 植物選びの基準は「いい顔」をしているかどうか……。植物屋「Qusamura(叢)」の小田康平さんが、サボテンや多肉植物を例に、独自の目線で植物の美しさを紹介します。植物の「いい顔」ってどういうことなのか、考えてみませんか?

「目次」はこちら

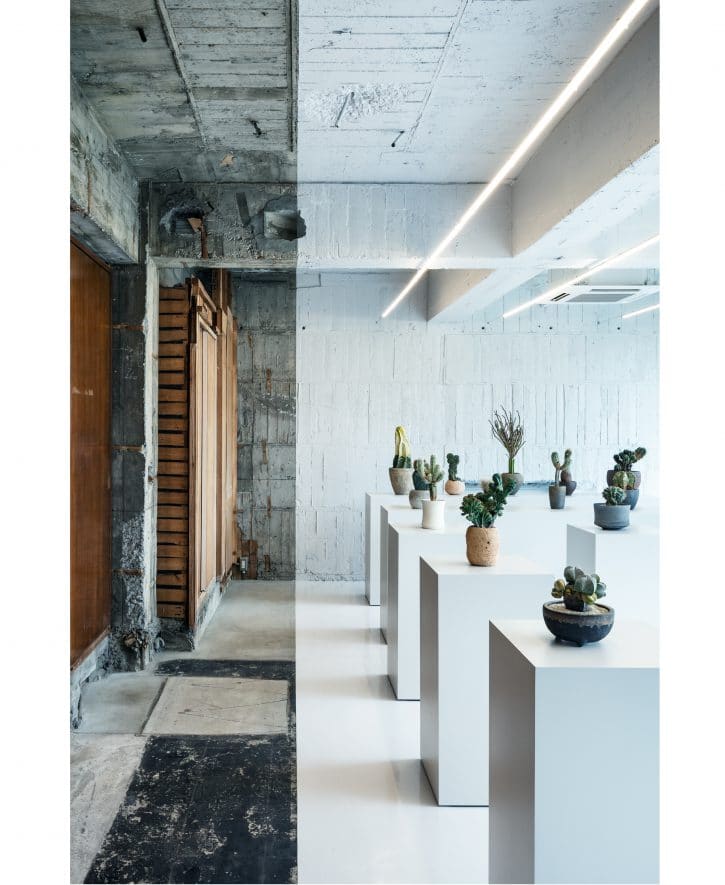

ショップ内観。 写真/長谷川健太

店側の便利さよりも、お客さんの心のワクワクを

今年5月、叢は東京店を出店した。店を出すにあたってどんなことを考えたか。何を形にし、何を形にしなかったのかを書こうと思う。

僕は約3年前の夏頃から東京店を出すために都内の物件を探しはじめた。代官山や南青山という、いわゆるおしゃれなスポットを訪ね歩き、家賃に対する限られた広さの現実と自分の理想との乖離にいつも面食らっていた。長年広島で培ってしまった金銭感覚ではついていけなかった。

しばらく物件が見つからないまま時間だけが経過していった。好都合だったのは、いつまでに東京出店をしなくてはいけないという時間の縛りがなく、「いい場所があれば」という心の余裕があったことだ。その少しの余裕のなか、店とはどうあるべきかをじっくり考えることができた。便利でおしゃれな場所で、たくさんのお客さんに来てもらうことが果たしてうちの店に合っているのかどうか。そもそもどんな店を出して、誰に来てもらいたいか。そこでどんな接客をするのかで店のあり方は変わる。

商品を販売するための「箱」は、最低限必要な機能性を除くと、あとは店のコンセプトをきちんと伝えるものでなければならない。必要以上の機能性を持ち込んでしまうと、それは単に作業場となってしまい、魅せたり招いたりできる要素は減ってしまう。つまり店として大事なことは店側の便利さよりも、お客さんの心をワクワクさせることだ。店として構える以上、その部分をできるだけ主張した仕掛けを空間に作りたいと考えた。世田谷区代田の、自動販売機すら見当たらない閑静な住宅街という日常の中で、非日常を感じてもらえる仕掛けとはどんなものだろうか。

たどり着いた答えは「加えることと加えないこと」だった。これはデザインをお願いしたSUPPOSE DESIGN OFFICE の谷尻誠さん、吉田愛さんとの打ち合わせの中で形作られた考えだ。まず、「加える」というのは、日常と非日常の境目となる境界線を明確にする入り口を作ることだった。一枚の重さが200㎏を超えるガラス窓を支える約8mのサッシをこしらえた。この大きなサッシには神社の鳥居のような役割を持たせ、外の空気と中の空気の感覚的な密度を変える役割を持たせている。かなりの面積を占めるサッシの色は、人工的で彩度のないグレースケールにほんの少し植物屋としての緑色を加え、植物と人工物の中間にある色を表現している。そして、「加えない」とは、築70年の内装の一面に線を引き、それを境に全く手を施さないエリアを作ったということだ。非日常の空間の終わりをあえて同一空間に差し込むことで、前述の入り口としてのサッシの存在感を際立たせ、同空間の中で空気の密度をコントロールする。最新型の照明や真っ白にベタ塗りされた壁面と、戦後まもなく作られ内装の褪せたベニヤ板の風情とが併存し、せめぎ合う空間の中で、サボテンを通して価値観を提案するちょっと変わった植物屋ができた。お世辞にもアクセスしやすい店でないことは重々承知している。この店を目指し、時間とお金を使って来られたお客様にゆっくりと植物をご覧いただき、ゆっくりと植物の説明を行う。植物と合わせて非日常の空気も感じてもらいたい。結局自分にとっての「いい場所」とは、アクセスやエリアに委ねられるものではなく、その物件がコンセプトを伝えることのできる下地を擁しているかであって、それさえあればもはやどこだっていいのだ。この文章や写真でどこまで雰囲気を伝えられるかはわからないが、まずは一度覗いて空気に触れてほしい。

外観は約8mの大きなサッシが印象的。真っ白な什器が並ぶ一方、奥の壁面は元の家屋のベニヤ板が残る。

この連載は、「月刊フローリスト」からの転載です。

最新話は、「月刊フローリスト」をご覧ください。