第6回

ブックデザインとゲームデザイン

2017.12.25更新

【 この連載は… 】 『アイデアNo.379 ブックデザイナー鈴木一誌の仕事』の発売を記念して行われた鈴木一誌さんと山本貴光さんとのトークイベントをもとに再構成。長きに渡り日本のデザイン界を牽引してきたブックデザイナーの鈴木一誌さんと、著書『文体の科学』で言葉と思考の関係を読み解いた批評家の山本貴光さんとの、どこまでも深い考察。全6回に分けて再現します。(トークイベントは2017年10月14日に青山ブックセンターにて行われました)

「目次」はこちら

文字が生きられる場所とは!?

山本 今のお話を聞いて『アイデア』のインタビューを思い出しました。鈴木さんが、師匠である杉浦康平さんの事務所で『音楽辞典』のデザインをなさっているとき、まったく異なる形をしたいくつもの楽器の写真を紙面にレイアウトする仕事にとりくんだお話を述べておいででした。そこで、デザインしたものを杉浦さんに見せたらパパっと手を加えて、一歩引いて見るということを言われた。つまり、一個一個の楽器の並びを見るだけでなく、一歩引いて全体を見る。また近づく。二つの見方を行ったり来たり切り替えることを教えられたと。

鈴木 私は隣同士の関係を見ていたんだけれども、杉浦さんは、右端と離れた左端のキャプションの位置を揃えろという指示をしたんです。

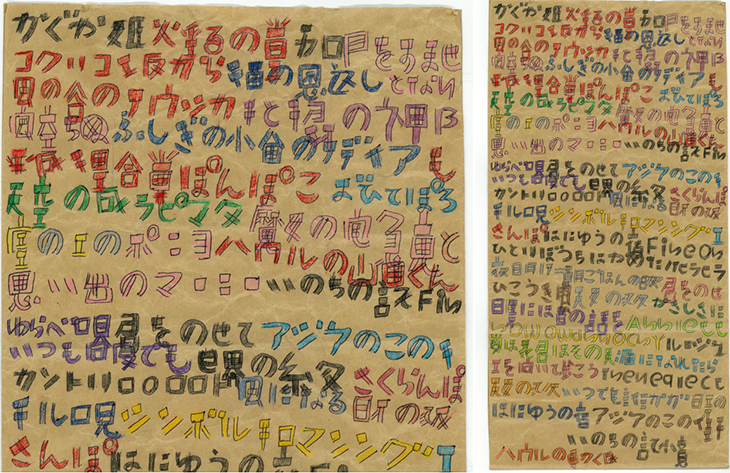

これを見てください。

鈴木 ついこのあいだまで山形国際ドキュメンタリー映画祭に行っていたのですが、たまたま上映会場の前のテントで売っていたパンを買ったらこの袋に入っていたんです。手描きなんですよ。裏に「桜舎(さくらや)」というシールが貼ってあって、調べたら、「社会福祉法人ほのぼの会 わたしの会社」が運営している施設で、障害をもつひとが通ってきて、パンづくりや菓子製造などいろいろな作業をして、カフェなどを山形市内で運営している。自家製の卵を使ったりもしている。そのなかのひとりが、文字を手描きするのが好きで、クラフト紙の袋にせっせと製作しているそうです。『魔女の宅急便』、『火垂るの墓』とかあるけれど、映画祭に合わせたわけではなくて、どうもスタジオジブリのファンなんでしょうね。ここに見られるのは、文字が一画ずつ生きられているようすです。こういう積み重ねをしないとデザインや文体にはならない、テクストにはならない。この紙袋のデザインは迫力がありますよね。『アイデア』で取材をして貰いたい(笑)。

どれくらい同じものが作られているかは分からないんだけれども文字がひと文字ずつ生きられている。例えば『崖の上のポニョ』って書いてあると思うけど、我々デザイナーでもここまで文字を文字発生の方向へ押し戻していない、原点に還っていない。例えば「の」なら「の」で、書風が決まってますでしょ? 一定していますよ。デザイン文体になっている。

山本 たしかに規則がある。ただし、自分が見慣れている文字とは違う規則だけに、違和を感じるのだけれど、同時に見ると「そういう規則か」と納得もしてしまう。これも思い出したことですが、鈴木さんがインタビューや本でもおっしゃっていて印象的なことのひとつに、フォーマットに関するご指摘があります。一方ではフォーマットについてとことん考え、他方ではいかにしてそのフォーマットにノイズを入れるかを考える。フォームとそこからのズレを同時に意識する。フォームがあることによって、そこから外れてみる実験もできるし、フォームがあってこそ、そこからのズレも感知できる。いま見せてくださった例も、文字というフォーマットがあるからこそ、同じでありながら違うものを生み出しており、それを見る私たちも感知できるわけです。

鈴木 ノイズを意図的に入れながら、意図を感じさせないのが難しい。

感情を設計する

鈴木 ブックデザインで本文フォーマットを作るに際して、チェック項目を作るとこれくらいになるんです。

鈴木 少なくともこれだけのつまずく可能性がある石を避けるか飛び越えるかして集合させないとブックデザインにはならない。

山本 こうして網羅したものを見ると、驚異的ですね! ブックデザイナーのみなさんにとっては当然のことかもしれませんが、門外漢からするとこれだけチェックポイントがあるのを一体どうかいくぐって形を作っているんだろうと驚きを禁じ得ません。

鈴木 でも、これはゲームの設計にも似ているんじゃないですか?

山本 ああ、たしかに! 私はゲームデザインの仕事もしているのですけれど、ゲームを作るとき、ここまで精緻かどうかはさておき、まさに同じようなことを考えています。特にゲームの画面をいかに構成するかという場合、ブックデザインにも通じる要素があります。いくつか実際にゲームの画面を見ながら話してみましょう。

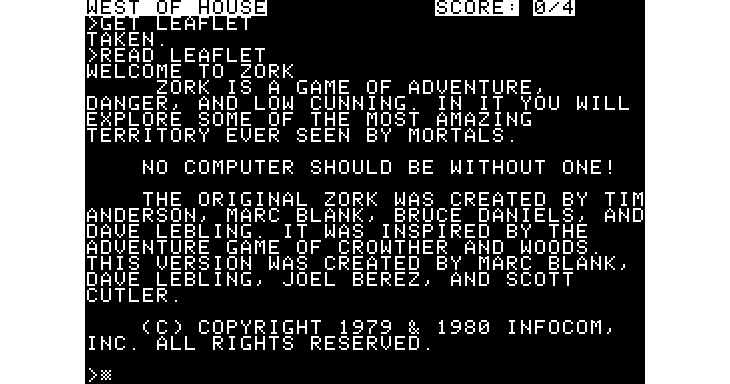

山本 これは1980年、パソコン・ゲーム黎明期のもので、『Zork』というタイトルのゲームです。ジャンルとしては、テキストアドベンチャーゲームといって、ご覧のように画面には文章が配置されています。プレイヤーは「あなたはこの状況でどうしますか?」と問いかけられているのですね。そこで、では、というのでキーボードからとりたい行動を言葉で入力すると、それに応じて状況が変化してストーリーが進みます。これを繰り返しながら進んでゆき、最後までたどり着けばゲームクリアとなり、途中で失敗すればゲームオーバーとなります。ただし、この時代のパソコンではタイポグラフィまで気を配れるような状態ではありませんでした。デザイナーのみなさんが見たら、行間とか配置とか、いろいろ直したくなるかもしれません(笑)。

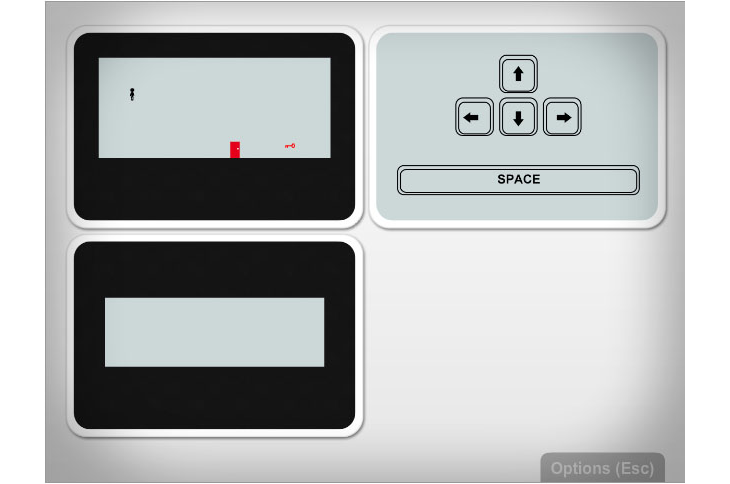

山本 これはウェブで遊べる『コンティニュイティ(continuity)』というゲームです。ゲームデザインの教科書のような設計なので、講義などでもよく使っています。どういうことかというと、先ほど「こうしちゃいられない」というフレーズがありましたが、ゲームデザイナーは遊ぶ人を「こうしちゃいられない」という気持ちにさせるのが仕事なんです。『コンティニュイティ』はそれを大変巧みに実現しています。

ゲームの目的は、画面左上に浮いている棒人間を動かして、ドアのところまで移動させることです。例えばこの画面を見た人は「なんで宙に浮いているの?」と思うはずです。ゲームを始めるとこの人は地面に落下します。これが現実世界なら、身長の5、6倍の高さから落ちたらどうにかなっちゃうはずですが、このゲームの世界では大丈夫です(笑)。落ちても何事もなかったように着地します。なぜ作者はこんな状態からゲームを始めるのかといえば、「このゲームの世界では、あの高さから落ちてもOKですよ」とプレイヤーに教えているんですね。

次に、画面に表示されている鍵とドアの位置関係をご覧ください。作者がプレイヤーに何を感じさせようとしているかわかりますか? ドアに行けばゴールのはず。でも、実際にはドアに行くだけでは開かないのですね。じゃあどうするか。ドアの右側に見える鍵を使うわけです。鍵を手に入れてからドアの前に行くと、ドアが開いてステージクリアです。ここで肝心なことは、この鍵とドアの位置です。鍵をとってドアに行くためには、どうしたってドアの前を通ります。ついでに言えば、鍵を持たずにドアの前を通ると、「ガチャ」っと音が鳴ります。これはつまり、「このドアはあなたの行動次第で、なにか反応しますよ(いまはその条件が満たされてないからなにも起きないけどね)」というメッセージを伝えているわけですね。

こんなふうにしてゲームは、遊ぶ人にルールを与える。このゲームなら、「鍵をとってドアに行け」ということをやらせます。やらせるというよりは、その気にさせる。「こうしちゃいられない」という気持ちを生み出すことがゲームデザイナーの仕事。言い換えれば、ゲームデザイナーはプレイヤーの思考や感情の動きを設計しているとも言えます。

山本 さて、もうひとつ。これは『シヴィライゼーション(Civilization)』というゲームの画面です。先ほど見た二つのゲームと比べて、明らかに複雑ですね。画面の向かって上側、左側、右側にそれぞれコマンド(プレイヤーが触れるもの)が配置されています。都合20個くらいあるでしょうか。これは、どういう仕組みかというと、「とりあえず画面にボタンを並べておくから、遊ぶ人が必要に応じてどれかを押してくださいね」という考え方です。これはOSや各種アプリケーションソフトでも同じような状態が多いと思います。ともかく使えるコマンドをたくさん用意して画面に配置してある。なので、あとはユーザーさん、自分で必要なものを選んでくださいね、という次第。

さて、このあたりが本のデザインとも深くかかわっていると思うのです。先ほどゲームデザイナーは、遊ぶ人の心理(思考・感情)の動きを設計すると言いましたが、もう一つ、身体の動きも設計しています。例えば、こうした画面を見る人の視線の動きや操作する際の指の動きをデザインしています。このゲームで遊ぶ人の眼と手はどう動くか、そして心はどう動くか。なにかをしたい気持ちをそそって、プレイヤーが数あるコマンドから特定のものを選びたくなるようにする。まさに「こうしちゃいられない」となれば成功。できなければ失敗です。

鈴木さんは本も映画も、ページをどんどん見せていくという意味では同じものなんだという面白い話をされています。ゲームもその延長上にあります。ゲームの画面も、映画と同様に人が感知できない速度ではありますが、1秒に30回とか60回ずつ切り替わっている。実際にはプレイヤーの操作に応じて画面にメニューが表示されたり、画面が切り替わったりと、人間の身の丈にあわせて変化する。この仕組みを通じて、人をある気持ち(f)にさせることを目指しているのですね。以上がゲームデザイナーのやっていることです。そこには先ほど見せていただいたチェック表にも通じるようなゲームを構成する要素があります。鈴木さんがずっと取り組んでこられた本のデザインとおそらく通底しているのではないかと思いました。

鈴木 『文体の科学』でおもしろいのは、「対話──反対があるから探求は進む」という章を設けて、独話体に対しての対話体について考察している点です。対話体では、対話のなかでFとfが交感されている。読者は、その交感をFとして受けとりfを自身から発現させる。独話体もまた、読み手とのあいだでFとfのやりとりをしている。山本さんは、重層するインタラクションを徹底して考えているのだと思います。

山本 ゲームデザイナーの場合、画面を切り替えられるから、いろんな手を使えるわけですが、本はものとして固定した状態で読み手を「こうしちゃいられない」とページをめくらせる。

鈴木 ちなみに「こうしちゃいられない」は写真家の森山大道さんの口癖です。私が森山さんにインタビューしたとき、「インタビュアーには申し訳ないが、こうしちゃいられないんだ」って言われたんです。つまり、今すぐにでも路上(で写真を撮り)に行きたいってことなんですよね。

山本 まさに撮影に行きたいという意欲によって動き出す。カメラという道具と撮影できるという可能性、目の前で何かが起きつつあるという感覚に動かされる。カメラは「これを撮りにいけ」と言ってきたりはしないけれど、ゲームの場合、画面に「ここを触ってください。」と表示できる。本はそうはいきませんね。

鈴木 ゲームを気持ちよくやっている人っていうのは、ゲームの規則を忘れている。それは本も一緒で、蓮實重彦さんが『「ボヴァリー夫人」論』で、「いま、読みつつある文を忘れないかぎり、「テクスト」を最後まで読み続けることはおよそ不可能」と書いていて、没入している瞬間と、「文」そのものを読んでいるという意識が双方向にすれ違い続けているんです。

山本 鈴木さんが、本はページを捲る瞬間に一旦、シラけるとおっしゃっていて、これはほんとにそうだよなと深く納得しました。読むことに没入してるんだけど、ページを捲る瞬間、紙面から目が離れてシラける。しかしまたページに戻って没入する。昔、浅田彰さんがシラケつつノリ、ノリつつシラケる、という名言を残しましたが、本を読むことはその繰り返しだと思いました。

鈴木 山本さんは『文体の科学』の「終章 物質と精神のインターフェイス」で、文を読むことについてこう書いています。「自分の記憶をどう設計(デザイン)したいかが問われているのである」と。“記憶”って、言語でも本でもデザインでも大事ですね?

山本 大事です。冒頭で申し上げたように私の記憶を形成している人文知の何割かは大袈裟でなしに鈴木一誌さんによって作られています。本はデザインされた姿・形によって思い出されるわけですから。では、本をもうちょっと能動的に使って自分の記憶をどうデザインできるか。例えば、自分が暮らしている部屋に書棚があるとしましょう。この書棚にどんな本をどう並べるか。実はそんな当たり前のことが、すでに記憶のデザインの実践にほかならないと思います。私は実際、自分の書棚と本の配置によって、ある知識の広がりと分類を脳裏にマッピングしています。哲学書の棚には『ソクラテス以前哲学者断片集』から始まって『プラトン全集』『アリストテレス全集』と、時代を追うように本を並べている。この本の並び自体が大きな哲学史を示してもいるわけです。

また、本を読むときにも、頭のなかにどういう記憶(知識や経験のセット)を置いておくかで、読み解けることもどんどん変わっていきます。それをどれくらい自覚的にやるか、やらないか。これがこの先、人びとにとっても課題になるんじゃないかなと考えております。その際、ブックデザインをはじめとするものの姿形、使い心地の設計は、とても大きな力を持つはずだろうとも。今回は、鈴木さんとの対話を通じて、そうしたことを考えるヒントをたくさんいただきました。

鈴木 というところで時間がきてしまいました。山本さん、ありがとうございました。

山本 こちらこそありがとうございました。

(おわり)