第2回

1910年 麻布(1)

2017.01.25更新

【この連載は…】76年ごとに地球へ接近するハレー彗星とともに現れる、美しく不思議な女性。そして運命的な出会い。時代を超えた、はかない恋の物語。

「目次」はこちら

・・・・・・・・・・・・・・・・

ハレー彗星が76年ぶりに地球に接近する1986年。ハレー彗星探査機「りゅうせい」の成果を見るべく、東京駒場の宇宙科学研究所を訪れた国産ロケット開発の第一人者・糸口博士は、その後、孫の大隈隼と岩手の早池峰山にある天文台へと新幹線で向かう。その理由を問われた糸口博士は長い話を語り始めたのだった。

・・・・・・・・・・・・・・・・

第2回

1910年 麻布 (1)

また、書き上げた小説は採用されなかった。

佐澤國善(さざわくによし)は、神田和泉町の出版社から飯倉町の下宿まで、10メートルおきに溜息をつきつつ、とぼとぼと1時間半近くかけて徒歩で帰ってきた。

医者にさせたかった親の反対を振り切って、岩手の早池峰から上京して早稲田大学の文学部に進んだ。在学中から作家を志して、何度か作品を文学雑誌に持ち込んだ。若手作家の短編特集で一度、採用されたことがある。それが良かったのか悪かったのか、國善は卒業後も作家への夢を捨てきれず、書いては持ち込み、持ち込んでは不採用になりということを繰り返している。

まだ24歳だが、それでも定職に就かずにいる息子に、両親はもう何度も、帰って来いと手紙を送ってきている。父親は、もう仕送りなどしないぞと脅したが、國善はそれでも帰らなかった。仕送りは母親がこっそりとしてくれている。父親はそれを知って、わざと見逃してくれているのだろうということは、國善もわかっていた。

このほんの数年で、日本の文学が変わりつつある。夏目漱石や森鴎外の小説が圧倒的に支持されている一方で、島崎藤村や田山花袋のセンセーショナルな作品が世間を騒がせている。そんな40代の作家たちの活躍に続けとばかりに、國善の世代でも名を知られる作家が数人出始めていた。同い年の谷崎潤一郎という若手作家などは、大学在学中から永井荷風のお墨付きを得ている。

自分は若いくせに時代遅れなのかもしれない。國善は、ときどきそう思った。國善が書こうとしているものは、大きなくくりで言えば幻想文学と呼ばれる。古くから伝わる民話や怪談を基に、それを現代を舞台に再構築していくような作品だ。そんなものは現在のこの合理主義社会である日本に、似合わないのだろうという自覚はあった。それでもこれこそが自分の書くべきことであるという強い意思はなくなることはなかった。

なくなることはなかったが、田山花袋の真似をして過激な作品を書いてみようとしたこともある。しかし恋愛の経験すらない國善が、赤裸々な男女関係など描けるわけもなく、結果それは書き出しすらままならず頓挫した。

自分も、あんな作家たちと早く名前が並ぶ存在になりたい。昨今の國善は小説を書きたいという単純な衝動よりも、そんな焦りのような欲のほうを感じることが多い。そしてそんな自分に気付くたびに、また深い溜息をついた。

「國さん、お願いがあるの」

飯倉の下宿先の屋敷の引き戸を開けるなり、國善は玄関で突っ掛けをはきかけているおかみさんに、「ちょうど良かった」とばかりに声をかけられた。

先月の仕送りを本代に使い果たしてしまい、下宿代の支払いが1週間遅れているところなので、毎日ご主人やおかみさんと顔を合わせるたびに、國善は内心びくびくしている。実際には、優しい2人にこれまで下宿代を催促されたこともなければ、ときどき食事までご馳走になっているくらいなので、その心配はほとんどない。それでもやはり、決まりが悪い。

「ど、どうかしましたか」

年上の一児の母とはいえ、國善からすれば都会の垢抜けたきれいな女性でもあり、間近で顔を覗き込まれると、いまだにどぎまぎしてしまう。國善は訛(なま)りと吃(ども)りが出ないように、緊張しながら聞いた。

「栄(さかえ)、もうすぐ夕ご飯どきだっていうのに、一向に帰ってきやしない」

栄はご主人とおかみさんの8歳の1人息子で、尋常(じんじょう)小学校の2年生、来月の4月からは3年生になる。学校では数年に一度の秀才だと評判だという。一人っ子ということもあり、國善は兄のように慕われていた。ご主人とおかみさんが國善に何かと便宜を図っているのは、栄の遊び相手や家庭教師役をしているおかげでもある。

「どこほっつき歩いてるんだか、もう」

おかみさんは頬を膨らませながら言った。栄は勉強もできて行儀もいいが、何かに夢中になると平気で何時間でも同じことをしているし、人の言うことは耳に入らないし、後先が見えなくなるというのが唯一の欠点だ。

國善はそのまま踵(きびす)を返しながら、おかみさんに言った。

「な、なんとなく、こ、心当たりがあります。ぼ、僕、探してきます」

「助かるわ。帰ったら、國さんもお夕飯、一緒にいただきなさいな」

そう笑顔で送り出してくれたおかみさんに、國善は「は、はい」と頷いて、小走りに外に出た。

その場所は、前から國善も気になっていた。

國善は飯倉町2丁目の屋敷からすぐ先の飯倉交差点を越えて、外苑東通りを六本木町のほうへ10メートルほど進んだ。東鉄の路面電車はこのへんまで伸びると聞いてもう数年経つが、いまだその気配がない。

ここから、飯倉町3丁目と狸穴(まみあな)を隔てる、左へ曲がる細い道がある。すぐ左手に日蓮宗の寺が2つ並んでいる。そこから、両側とも何もない道をさらに80メートルほど進んだ突き当たりに、問題の「施設」があった。

遠くからでも異彩を放つ光景だった。この施設に用がないかぎり、この道を行くことはないから、遠目にしか見たことはない。しかしそれでも、門の向こうに3階建てほどの高さでそびえる、半球のような形の屋根を持った円形の建物は、夜はもちろん昼でも外苑東通りから覗き込んだときに、その見慣れない特異な輪郭にどきっとする。

栄はここに「忍び込んだ」可能性が高かった。「國さん、あそこは天文台なんだよ」「遠い星が、こんなに近くに見られる大きな望遠鏡があるんだって」「月なんか表面まで見えるって話だよ」「どんな仕組みなんだろうね」と、昨今の栄はとにかくこの施設の話ばかりだった。ときどき、寺のほうまで進んでは、一所懸命背伸びをして、その先の不思議な建物を見つめている様子を、國善も見かけていた。

いよいよ決行したか。國善はそう思った。栄は真面目で元気な坊ちゃんだと近所では評判だが、好奇心が張りすぎて、8歳とは思えぬびっくりするような行動を取る。昨年は電車がどう格納されるのか見たいと、新橋駅の引き込み線まで1人で出かけてゆき、駅員から連絡を受け迎えに来た泣き叫ぶおかみさんを前にして、嬉々(きき)として運転士の仕事ぶりを報告する始末だった。

國善は、栄の居場所をほぼ確信して、暮れかけた道を、謎の施設に向かって進んでいった。

國善も、寺よりも先に進むのは初めてだった。そして門の前まで来ると、異形の建物はひとつだけではないことを知り、さらにその光景に圧倒された。

門柱には立派な青銅の門標が掲げられており、そこには「東京天文臺(とうきょうてんもんだい)」と刻まれていた。

塀の上からもにょきっと姿を見せているのは、いままで見ていた建物だけではなかった。同じように、半球の屋根を持った建物が3棟もある。天文台だと聞けば、それが大型の望遠鏡を格納しているのであろうことは想像がつく。しかしそうと知らなければ、その形状は羽根を取り外した風車というたとえがもっとも相応しい。

ふと、ドンキホーテの話を思い出した。自分はさながら、この風車に突進していった幼いドンキホーテに仕えるサンチョパンサだなと、國善はそっと溜息をついた。

門は開いたままで、そこには守衛もいないし、すぐ近くに人影もなかった。受付所のようなものもないし、呼び鈴すらない。國善は「お、お邪魔します」と誰に言うでもなく呟いて、ゆっくりと門をくぐった。

國善の目は、ようやくその全景を確認した。ざっと見渡したところ、最近大人気の野球の小ぶりの球場くらいはありそうだった。

入って正面には、いつもの半球の羽根のない風車がそびえ立っていた。30平米ほどの広さの円型で、12段の階段が2階部分の入口へと続いている。1階部分はレンガが積み上げられ、その上は木造だ。半球型の屋根の直径は5~6メートル程度だろう。近くで見ると、その屋根は開閉式だということがわかった。いまはぴったりと閉じられている。

同じような建物は、門を入ってすぐ左手にもうひとつ、そして右奥のほうにももうひとつあった。まるでサイコロの3の目のように斜めに配されている。

左奥から中央奥にかけて、2階建てで凹の字型の立派な日本家屋があった。その隣には2階建ての洋館があり、渡り廊下で繋がっていた。おそらく事務室や会議室、台員たちの研究室などがそこにあるのだろう。さらに、8畳ほど、もしくは12畳ほどの小ぶりの倉庫のような建物が、全部で3か所に点在していた。

この広大な敷地の向こう側は、芝森本町から赤羽町が見下ろせる崖となっているはずだった。おかげで夕暮れもほぼ消えて黒く塗りつぶされた中に星々が光る夜空が、視線を遮るものなく見えていた。崖の近くまで行けば、品川の海も一望できることだろう。

奥の日本家屋と洋館にはすでに窓ガラス越しに電気が灯っていた。しかし外を歩いている者は見当たらない。國善は困った。大声で人を呼べるほどの度胸はないし、そもそも大声を発すること自体が苦手だ。その状況を想像しただけで顔が赤くなってしまう。

ふと、目の前の円形の観測室の2階の小さな窓に、光が揺れた気がした。誰かがいるのかもしれない。もしかしたら、栄がいちばん手近なここに忍び込んでいるのかもしれない。國善はそうであれば、ここの台員たちに説明や謝罪をせずに栄を連れ帰られるかもしれないと、中に入ってみることにした。

階段をおそるおそる上っていく。12段を上りきると、そこにはがっしりと厚みのありそうな木製のドアがあった。國善は思い切って取っ手を引いて開けてみた。

そこには誰もいなかった。

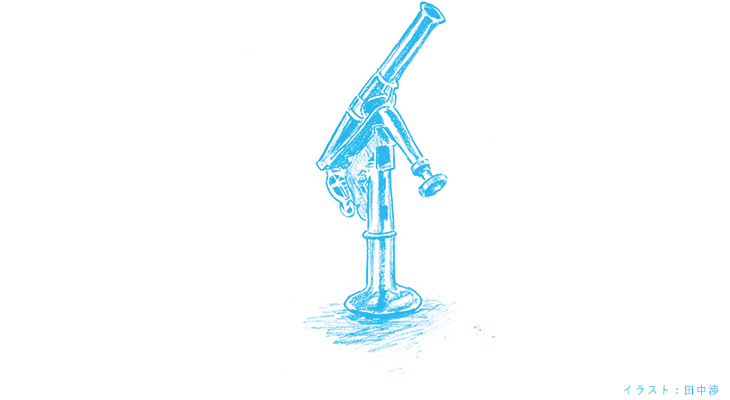

中は思ったよりも狭く、そして想像以上に大きく不思議な形をした筒状の物体が、中央に鎮座していた。これが望遠鏡? 國善は口をあんぐりと開けて、その重量感のある金属を見上げた。長さが3メートル余りある筒に、さらに小さい筒が平行に付いている。それが鉄製の土台に設置され、先端は上のほうへ向いていた。

望遠鏡とはまっすぐの形だとばかり思い込んでいたので、こんな風にいろいろな装置が付いているとは思ってもいなかった。

それにしても大きい。栄が噂だけで夢中になるのもわかる。いったいこんな大きな望遠鏡なら、星々はどこまで見えることだろう。

「カールツァイス」

突然、ドアのほうからそんな女性の声が聞こえてきて、國善は「うわっ」と叫んで振り返り、その瞬間に望遠鏡の架台にしたたかに頭をぶつけた。ごん、という鈍い音が半球型の天井にこだました。

「痛たたた」

「大丈夫!?」

國善が頭を抑えてうずくまると、声の主が駆け寄ってきて、目の前にしゃがんだ。袴(はかま)の裾が見えた。ふっと甘い香りが鼻をついた。目を上げると、そこには色の白い、國善と同い年くらいの若い女性が、心配そうに顔を覗き込んでいた。

國善は後頭部の痛みと同時に、こんなに間近で女性と目が合ってしまい、急激に顔と頭に血が上ってきてしまい、あわあわと口を動かすだけで言葉が出なかった。女性はふっくらとした頬に、小さく磨き上げた黒いビロードのような目で、黒く長い髪が肩にふんわりとかかっていた。きれいな人だと國善は思った。そう思うとさらに興奮と動揺が増してしまい、ますます言葉が出ない。さらに女性は袴の上にボタンで留めるめずらしい洋風の白い服を着ていた。

「あ、あ、あの」

國善はなんとか振り絞って声を出した。

「ぶつけたところ、大丈夫ですか」

女性は心配そうに尋ね、國善の肩にそっと手を触れた。國善はどきっとして、思わず身を引いてしまった。女性は悪いことをしてしまったと思ったのか、慌てて手を引いて頭を下げた。國善は「そうじゃないんです」と言いたかったが、その言葉が出なかった。

「そ、その、勝手に入ってしまったんですが、ぼ、僕は、子供を探しに、その」

國善は必死に説明しようとしたが、緊張のあまりやはり言葉はたどたどしくなり、訛りも隠せなくなっていた。

女性はふっと優しく微笑みかけた。

「あのいたずらっ子だったら、講義室にいるわ」

「こ、講義室?」

「向こうにある建物の、西側の1階よ」

さっき見かけた洋館のことだろう。頭はまだ痛んだが、國善はぺこりと頭を下げて、ゆっくりと立ち上がった。女性もそれにあわせて立ち上がった。國善は望遠鏡の自分がぶつけたあたりを見た。頑丈な望遠鏡の架台は、疵(きず)一つついていなかった。

國善は恥ずかしさもあって、すぐに栄を迎えに行こうと思ったが、先ほどの女性の言葉が気になった。

「カール……」

國善が言いかけると、女性はまたにっこりと笑った。

「カールツァイス。この望遠鏡を作ったドイツの会社よ。さっき、いたずらっ子に細かく聞かれたわ。20センチ屈折赤道儀(せきどうぎ)式望遠鏡なんて難しい言葉も一度で覚えちゃうんだもの。私びっくりしちゃった」

女性が言った。確かに栄ならありうることだと、國善は思った。

「だから今度は大きないたずらっ子かと思って同じことを。ごめんなさい」

女性はぺこりと頭を下げた後で、おかしそうに笑った。國善はようやく女性の顔を少しの間見つめることができた。美人であるには間違いない。女性に関してはまったく奥手の國善だが、ただ、いま流行(はや)りの顔立ちでもないこともわかった。

「いえ、こ、こちらこそ勝手に、すいません。その、いたずらっ子のほうも」

國善はそう言って頭を下げると、女性は楽しそうに首を横に振った。

「彼ならいまごろ、この天文台の天才たちが寄ってたかって知恵を授けてるころだと思うわ」

暗くて遠目ではわからなかったが、女性に栄の居場所と教えられた洋館に近づくと、國善は変わった形の観測室だけでなく、この普通だと思っていた建物にもまた驚く羽目になった。壁の一角が5メートルほどに渡って、黒く塗りつぶされて巨大な黒板として使われていたからだった。そしてそこには白墨で、國善にはまったく何を意味しているのかわからない数字の羅列や、角度を表す図などが書き込まれていた。

中から、人の会話の気配がした。國善は入り口の方に回って、恐る恐るドアを「お邪魔します」と開けた。

女性の言うとおりだった。中に入ると、いちばん前の椅子に腰掛けた栄の後ろ姿があった。その前には台員らしき國善と同世代の若い男が2人、室内にある本物の黒板を使って「講義」をしていた。少し離れた机の上には、50代くらいの小柄で口ひげを生やし、洒落(しゃれ)た洋装をしている飄々(ひょうひょう)とした紳士が足を組んで座っていて、その様子を楽しげに見つめていた。

「あ、あの」

ドアを開けても誰も気づかなかったので、國善は真っ赤になりながら声をかけた。全員が振り向き、栄の顔に笑顔が広がった。

「國さん! 僕いますごいこと教わってるんだ。小橋さんと田倉さん。寺山台長。ここでいちばん偉い人なんだって。こちら國さん。作家なんだよ」

栄は前にいる青年2人と、紳士、そして國善を矢継ぎ早に紹介した。國善は作家と紹介されたことに気後れしつつ、「あ、その、どうも」と慌てて3回頭を下げた。天文台の3人も、にっこりと笑って國善に会釈をした。

「國さん、いまいいところなんだ。ちょっと待ってて。小橋さん、お願いします」

栄はまた前に向き直ると、小橋と田倉の次の話を待ちわびるように、足を前後に振った。國善もやむを得ず、おずおずと前に進んで栄の後ろの席に座った。

「よーし、じゃあ子午儀(しごぎ)の仕組みはわかったね」

小橋がと、栄はすっと手を上に挙げて、はきはきと答えた。

「望遠鏡が南北方向にしか動かない、星の位置を精密に測る望遠鏡です」

「さっき君が忍び込んどったところにあったね」

田倉がやや九州弁のイントネーションでそう言うと、おかしそうに笑った。

「なんだか、鉄棒にぶら下がってるみたいな望遠鏡だった」

栄が言うと、小橋と田倉は笑い、寺山は感心したような顔になった。

「じゃあ今度は赤道儀いっちゃおうか。栄君、地球が1日をかけてぐるーっと回っているのは知ってる?」

「はい、自転ですね」

「君は本当に小学生かね?」

小橋の質問に栄があたりまえのように答えたので、田倉は目を丸くした。

「だからある星を見ようと思って望遠鏡を向けても、そのままだと星がずれていっちゃう。それをぴたりと望遠鏡の視野の中央に星を止(とど)めておけるように、自分で向きを変えていく仕組みが、赤道儀なんだよね」

「あの、ごつごつしている望遠鏡のこと?」

「なーんだ、もうそっちにも忍び込んじゃってたか」

小橋と田倉は同時に呆れつつも笑い、國善は栄の代わりに頭を下げた。そして、さっき自分が見た変わった形の望遠鏡のことを言っているのだろうと思った。

あのきれいな人も、望遠鏡で観測をするのだろうか。國善はふとそんなことを考え、その姿を想像して1人勝手に真っ赤になった。

*本小説は実在の施設・人物などを参考にしていますが、すべてフィクションです。

*本連載は、雑誌「月刊天文ガイド」にて連載されたものの再掲です。

月刊天文ガイドHP http://www.seibundo-shinkosha.net/tenmon/

【単行本好評発売中!】

この本を購入する