第3回

1910年 麻布(2)

2017.02.01更新

【この連載は…】76年ごとに地球へ接近するハレー彗星とともに現れる、美しく不思議な女性。そして運命的な出会い。時代を超えた、はかない恋の物語。

「目次」はこちら

・・・・・・・・・・・・・・・・

時は1910年。作家を志して岩手から上京し、早稲田大学文学部を出た青年・佐澤國善は、作家として芽の出ない日々に焦りを感じていた。ある日、國善はなかなか帰ってこない下宿先の息子・栄を探して、以前から興味を持っていた東京天文台を訪ねる。そこで出会ったのは、1人の美しい女性だった。

・・・・・・・・・・・・・・・・

第3回

1910年 麻布(2)

「國さん、天文台に行こう」

それからというもの、栄は毎日のように國善(くによし)に天文台へ行くことをねだった。

最初の夜に國善が栄を連れて帰ると、おかみさんはすぐに栄を連れてまた天文台に詫びに行った。しかし寺山台長は「栄君は実に将来有望な少年です。いつでも遊びに来てください」と笑った。栄はその言葉をそのまま受け止め、とび上がって喜んだ。

その後、ご主人の帰宅後に國善を交えて話し合いが行われ、まもなく春休みということもあり、國善が同行するときのみ、栄は天文台訪問を許された。ご主人とおかみさんは申し訳なさそうだったが、下宿代はしょっちゅう遅れるし、食事の世話までよくしてもらってる國善が、2人の頼みを断れるわけもなかった。さらに、栄を連れて行けば、あの女性にまた会えるかもしれないという下心も当然あった。

もう何度目か、天文台へ向かう道を進むと、栄の足はどんどん早くなっていって、國善は小走りで追いかける羽目になった。門のところではもはや駆け足になっていて、栄は半球型屋根の建物をぐるっと回り込むと、奥の洋館へ進み、ドアを開けて勢いよく中へ飛び込んでいった。

「こんにちは。栄です」

そんな元気のいい挨拶を、國善は草履(ぞうり)が脱げそうになりながら外で聞き、急いで後を追って中に入った。

中では平村(ひらむら)誠一博士と小橋が、広げたノートを覗き込み、2人でなにやら話し込んでいたが、すぐに栄をその中に招き入れた。

「来たな、天才坊主。國善君も、いつもご苦労なことで」

平村博士が國善に笑いかけた。もう会うのは数回目だが、國善はまだ年上の台員たちには緊張してしまう。「あ、あの、どうも」とごにょごにょと挨拶をしているうちに、栄は2人の間に入り込んでノートに記された数字を、目を輝かせて見つめていた。

「栄君、これなんだかわかるかい。12年前、平村博士たちがインドで、皆既(かいき)日食の観測をしたときの記録だよ」

「インドって、イギリス領のインドですか」

「そーんな遠いところまで寺山台長と平村博士は行っちゃってるんだ。9年前にもスマトラ島というところに、日食の観測に行ってる。すっごいよね?」

「すごいです」

小橋の説明に、栄は平村博士を見上げて目をぱちぱちとさせた。國善は外国へ行くこと自体がまったく想像できることではなく、さらに星の観測のためにおそらく何日も船に乗ったのだろうと思うと、ただ唖然(あぜん)とするしかなかった。

「そちらは私も」

小橋の言葉の後で、國善の後ろから低く響く声がした。振り向くと、そこにはもう1人の平村博士、平村聖士(きよし)が立っていた。

「聖士博士、こんにちは」

「栄君も國善君も、すっかりここの仲間に」

天文台には管轄の東京帝国大学の星学科だけでなく、他学科の教授や生徒、望遠鏡技師、器械職工、政府関係者、海軍関係者、新聞記者たちなど様々な人々が出入りをしていた。しかし専属の台員というのは7人しかいない。55歳の寺山俊朗(としろう)台長以下、43歳の平村誠一博士、血縁関係はないが偶然同じ苗字の、36歳の平村聖士博士、暦編纂(へんさん)の担当をしている36歳の高代(たかしろ)純一、32歳で天才肌の研究者の一尾尚人(いちおなおと)、そして初日に出会った26歳の小橋慎太郎と、國善と同い年の24歳の田倉昭二郎(しょうじろう)という若手の2人。

聞くと、東京帝大の星学科というのは数年に1名か2名程度しか入学してこないらしい。発足して最初の教授が寺山台長で、最初の卒業生が平村誠一だ。卒業生のほとんどはここを中心に日本中の天文台に散らばっている。2人の平村博士は小惑星の発見や軌道の研究で、天文界では世界的にも知られた存在だと、國善も聞いていた。区別的に、平村聖士は皆に名前で呼ばれている。

彼らは皆この場所を、正式名称は東京天文台だが、「麻布」もしくは「麻布天文台」と呼んでいた。

「栄君、今日は何の勉強に」

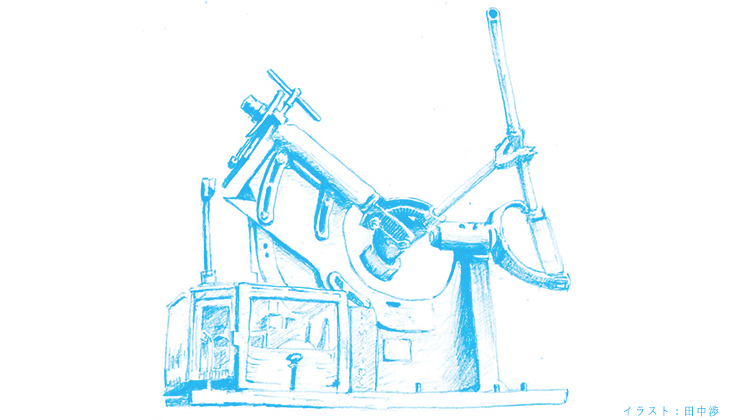

「シデロスタットが見たいです」

栄がそう答えると、平村聖士は目を丸くした。シデロスタットとは時計仕掛けで動き、ひとつの天体の光を鏡で反射させて分光器(ぶんこうき)に集める装置だが、8歳の少年がそんなものに興味を持つことにも、名称をしっかり覚えていることも驚きだった。國善はすでに、栄と台員たちの会話についていけていない。

感心しきりの2人の平村博士に連れられて、栄は講義室から分光器室へと向かっていった。小橋も続いて、「國善君、僕、これから本郷へ行かなくちゃなんでね」と出ていった。

取り残された國善は、淡い期待を抱いて1人赤道儀(せきどうぎ)室へと向かった。どきどきしながら階段を上がり、ドアを開けた。そして嬉しさと緊張のあまり真っ赤になって、挨拶の一言すら発することができなかった。

「あら國さん、こんにちは」

振り向いた晴海が微笑みかけた。國善は「あの、その」と要領を得ない返事をして、さらに緊張した。

最初に栄がこの天文台に忍び込んだときに、國善が最初に出会った女性の名前は藤崎晴海だった。正規の台員ではないが、観測データのノートや書類の取りまとめや事務作業をしているという。歳は國善の2つ下で22歳だった。赤道儀室にいることが多く、國善は栄が天文台の人たちに講義を受けたり、観測に夢中になったりしている間に、晴海に会うことだけを目的に、1人で赤道儀室にやってくる。

晴海は望遠鏡の向こう側に置かれた机の前に座って、鉛筆を手にノートに数字を書き込んでいるところだった。ふっくらとした頬に黒い髪がはらりと垂れて、細い目が自分を見つめているだけで、國善はどぎまぎとしてしまう。

「今日、栄君は?」

「さ、栄君はいま、えっと、そ、その、シ、シール、スタート、みたいな名前の……」

「シデロスタット?」

「そ、そう、それです」

晴海はおかしそうに微笑んでから、この天文台にある器械の名称をすらすらと指を折りながら言った。

「難しい言葉ばかりだものね。トロートン赤道儀、メルツ赤道儀、レプソルド子午儀、ゴーチェ子午環、テッパー分光太陽写真儀、シュタインハイル太陽写真儀」

「な、何かの、じゅ、呪文みたいです」

國善はそう言うと、お手上げですとばかりに肩をすくめた。

「私も覚えるの、すごく時間かかった」

晴海は小さく舌を出した。そして木製の小ぶりの椅子を國善に勧め、望遠鏡の向こうから自分もパイプ椅子を持って國善の近くにやってきた。

毎日のように栄と天文台に通い、晴海ともこうして何度か会ううちに、國善は岩手の早池峰(はやちね)の出身であること、作家を志していることと、しかしなかなかうまくいかず、栄の両親である下宿先のご主人とおかみさんに世話になりっぱなしのことなど、少しずつだが晴海に伝えることができた。晴海は無口で朴訥(ぼくとつ)とした國善の言うことを、呆(あき)れることも急かすこともなく、じっくりと耳を傾けてくれていた。國善にしてみれば、女性とこんなに会話をしたことはない。訛りと吃りがきつい自分の話をちゃんと聞いてくれるだけでも感激だった。

「國さん、三ツ矢シャンペンサイダー、飲んだことある?」

「ああ、い、一度だけ、あります」

昨年から大流行している、発泡飲料水のことだった。しかし大事なお金ですら本代に注ぎ込んでしまうので、國善は下宿のおかみさんにもらったときにしか飲んだことがなかった。

「いいなあ。私、まだ飲んだことがないの。ねえ、じゃあ赤玉ポートワインは?」

「ぼ、僕は、お酒は、の、飲めなくて」

「実は私も」

晴海はまた、ぺろっと可愛らしく舌を出した。國善はそんな晴海のちょっとした仕草のひとつひとつに、いつもどぎまぎしてしまう。

「そうだ、また本の話を教えてくださる? このあいだの続き」

「は、はい、泉鏡花(いずみきょうか)の話、でしたね」

作家志望ということから、晴海が最近の本や作家について質問したのが始まりだった。そして國善が小説の内容や、その評価などを教えると、晴海は「読まなくても詳しくなっちゃった」と喜んだ。

「ぼ、僕が、自分でも書きたいと思ったのは、ちゅ、中学生のころに読んだ、『高野聖(こうやひじり)』という小説が、たぶん、きっかけの、ひ、ひとつでした」

信州の山奥で、高野山の僧侶が体験した、神秘的な美女と、彼女に隠された恐ろしい秘密。いつか自分も、こんなに幻想的で、しかも艶めかしい、怪奇話を書き上げることができたらと、國善は中学生のころから思い続けていた。

もう何十回と繰り返し読んでいるそんな物語の話を、國善は晴海に語ってきかせた。語り終えると、晴海は目を閉じ、その余韻に浸っているような表情になった。

「ど、どう、ですか」

國善は恐る恐る聞いた。自分の話はわかりやすかっただろうかという心配と、自分がとりわけ好きな作品を、晴海がどう思ったのかを早く知りたいという気持ちの2つの意味だった。晴海は、そんな國善の気持ちをきちんと汲んでいた。

「すごく引き込まれるお話だった。何度もぞくぞくってした」

晴海は頷きながら言った。

「それに國さん、國さんはお話を語るとき、人が違ったみたいになるわ。すごく上手なの。よく言われるでしょう?」

「え、いや、そんなこと……」

國善は一瞬、晴海が自分をからかっているのかと思った。自分が人と喋ることがとにかく不得手だということくらい、自覚はちゃんとある。子供のころも、作文を褒められることはあったが、話していることが要領を得ないと、それが理由で教師に叩かれたこともあった。しかし晴海の目はとても冗談を言っているようには見えなかった。國善は、なんと返事をしてよいのかわからず、「あの、その」と、またもごもごと俯いてしまった。

「國さん、いる!?」

そのとき、外から階段を駆け上がる小さな足音が聞こえてきて、勢いよく栄が飛び込んできた。

「栄君、こんにちは」

「あ、こんにちは、晴姉ちゃん」

「栄君が遊びに来てくれるようになって、ここもずいぶん賑やかになったわ」

栄は「てへへ」と頭をかいて、晴海はその頭をよしよしという風に撫でた。國善は自分が栄の登場に救われたのか、それとも邪魔をされたのか、どちらかわからなかった。そして、正直な気持ちは頭を撫でられている栄が羨ましかった。

「栄君、今日は金星がこんなに大きく見えるわよ」

「見たい見たい」

栄はすぐに晴海の近くに駆け寄って、望遠鏡にかじりついた。

夕暮れ過ぎに帰る前に、栄は國善に「國さん、景色を見ていこうよ」と天文台の崖側のほうへ誘った。何度か通っているうちに、この土地はかつて海軍の鑑賞台地と呼ばれる場所だったことを聞いた。確かに海からいちばん近い高台はこの場所だ。天文台としても適地だったのだろう。

左、つまり東の方向には芝公園の小高い丘がある。そこから南のほうへ目を向けると品川の海が広がっていて、夜になると漁火(いさりび)が見える。真下に目を向けると、大小様々な家屋が乱雑に並んでいて、その少し先に慶應義塾大学の丘陵が見えた。

「ここって本当は2500坪もあったりしたりしてね」

急に後ろから声をかけられて振り返ると、寺山がいつものように飄々(ひょうひょう)とした風情で立っていた。國善は慌てて頭を下げて、栄は「こんにちは」と嬉しそうに挨拶をした。寺山は表情を変えずに口ひげを人差し指で撫で付けるような仕草をして、國善と栄の隣に立った。

「でもね、この崖で1000坪は持ってかれちゃってたりするの」

「差し引きで1500坪ということですね」

「ご明算」

栄のはきはきとした言葉に、寺山はこっくりと頷いた。

最近はこの界隈(かいわい)は市街化が急速に進んでいる。そのぶん、夜間でも街灯が明るく、麻布天文台は三鷹に移転するという計画が進んでいた。その計画の理由のひとつには、土地の狭さもあった。

「國善君、小説のほうはどうなのかな」

寺山は唐突に話を変える癖があった。國善は面食らって「え、あの」としどろもどろになった。最近はあまりにも文芸雑誌の不採用が続きすぎて、やる気をなくし始めていた。それをどんな風に返事してよいのか、頭の中で文面を組み立てているうちに、栄も國善に聞いていた。

「國さん、人の目が飛び出るってどんなことなの?」

寺山の質問に慌てているうえに、栄の質問の意味がわからず、國善はただ「目が飛び出る?」とおうむ返しで聞き返した。

「父さんと母さんが國さんのこと、いい青年だけど作家としてはなかなか目が飛び出ないねって話してたよ」

「芽が出ない、だね。草木の芽のほうだよ」

栄の勘違いに國善は冷静に答えた。本気で受け止めてしまうとどこまでも落ち込んでしまうので、必死に聞かなかったふりをした。

実際のところ、小説の執筆はまったく進まずやる気もなくしかけていたが、栄のお守りという名目だが、この麻布天文台に通っていることは、國善にとって大きな力になりそうだという予感はどこかにあった。寺山台長を筆頭に、天文に夢中の博士たちや技師や学生たちの姿、彼らが語る天体の話の数々、そしてそれに憧れている栄の眼差し、ふだんではなかなか見られないドイツ製の望遠鏡や何に使うのかもわからない機械類やそれを囲む奇妙な形の建築物。

日露戦争が終わってまだ5年足らずだが、そんな世事とはある意味でかけ離れた、まさに浮世離れという言葉がしっくりする環境にいると、まだ言葉にも形にもできないが、今後の自分の創作に大いに影響を与えそうだと感じていた。

そして何よりも、ここには晴海という女性がいる。

「國善君、明日はぜひ来てくれるかな。栄君ももちろん」

寺山台長は芽が出ない話には反応せず、のんびりと言った。

「はい、ぼ、僕はいつでも」

「談話会だったりしてね」

「だ、談話会、ですか?」

寺山は品川沖のほうへ目を向けたまま「うん」と頷いた。

「10年続いてる月に1度の集いってやつなのね。ここの連中と、本郷や技術者、京都や早池峰の天文台の連中もたまにやってくる」

「早池峰?」

國善は驚いて聞き返した。それは國善の故郷だった。

「昨年、新しい天文台を開設したんだよ。そうか、國善くんは岩手だったね」

「そ、その早池峰は、まさに、ぼ、僕の出身地です」

國善はまさか東京で聞くことがあるとは思わなかった故郷の地名に、驚きと興奮を覚えて急いで返事をした。

「知らなかったりしたかい?」

「は、はい、進学してから故郷(くに)には、か、帰っていなかったもので、その」

國善は答えた。医者になれと育てられてきたのに、文学に夢中になって医学校を出たのに東京へ行ってしまった手前、國善は故郷に帰ることができずにいた。まさかそんな土地に、天文台が作られたとは思いもしなかった。

「明日は早池峰天文台の台長も来たりするよ。面白い男だから、ぜひいらっしゃい」

寺山台長はそう言うと、國善にこくっと頷き、栄に手を振って、すたすたとまた歩いていった。

*本小説は実在の施設・人物などを参考にしていますが、すべてフィクションです。

*本連載は、雑誌「月刊天文ガイド」にて連載されたものの再掲です。

月刊天文ガイドHP http://www.seibundo-shinkosha.net/tenmon/

【単行本好評発売中!】

この本を購入する