第6回

1910年 麻布(5)

2017.02.22更新

【この連載は…】76年ごとに地球へ接近するハレー彗星とともに現れる、美しく不思議な女性。そして運命的な出会い。時代を超えた、はかない恋の物語。

「目次」はこちら

・・・・・・・・・・・・・・・・

宮田と共に言い伝えをまとめる作業を進める國善。しかし、同年代の作家の躍進に対する焦りと苛立ちはつのるばかりで、心魅かれる晴海にまでそれをぶつけてしまう。ますます落ち込む國善だったが、寺山台長が語る言葉は静かに心に響く。寺山が運んできたのは、海軍で使われていた無線装置だった。

・・・・・・・・・・・・・・・・

第6回

1910年 麻布(5)

それからしばらくの間、國善は晴海に会うことができなかった。訪れたときにたまたまいない日が続いているのだろうと思ったが、どこかで、自分は避(さ)けられているのではないかという心配も拭えなかった。いずれにせよ、晴海と顔を合わせたら、なんと声をかけてよいのか、國善にはまったくわかっていなかった。

前回から1か月と経たずに開かれた談話会に、早池峰(はやちね)天文台の木戸は、14歳の少年を連れてきていた。髪の毛はぼさぼさで、ずいぶんと着古して寸足らずになっている着物を着て、恥ずかしそうにもじもじとしていたが、ときどき顔を上げると眼光はなかなかに鋭く、國善は思わずその目に見入ってしまった。木戸は「柳木賢男(やなきたかお)君です」と皆に紹介した後で、國善と栄をそれぞれ見た。

「國善君と栄君は、とくに話が合うんじゃないかな。柳木君は盛岡の中学校に通っているんだが、文学や短歌に造詣が深いうえに、天体や鉱物や昆虫まで精通している。岩手では知られた天才少年だよ」

柳木はそんな木戸の紹介を、伏し目がちに聞いていたが、謙遜するでもなく、ぺこりと國善と栄に頭を下げた。栄は初めてこの麻布天文台で出会った、比較的年が近いお兄さんに興味津々の様子だったが、しばらく木戸と2人の平村博士が中心となって、いよいよ来月に迫ったハリー彗星(すいせい)の観測についての、情報と意見の交換がなされた。接近が近いからか、前回より3人新聞記者も多かった。宮田も今回は本職として参加しているらしく、同僚なのか役所の人間と一緒にやって来ていた。

「栄君。実はアメリカやヨーロッパでは、もうハリーは観測されてるとよ」

しばらくの専門的なやりとりの後で、田倉が栄に語りかけた。その言葉に栄は目を丸くした。

「そうなの?」

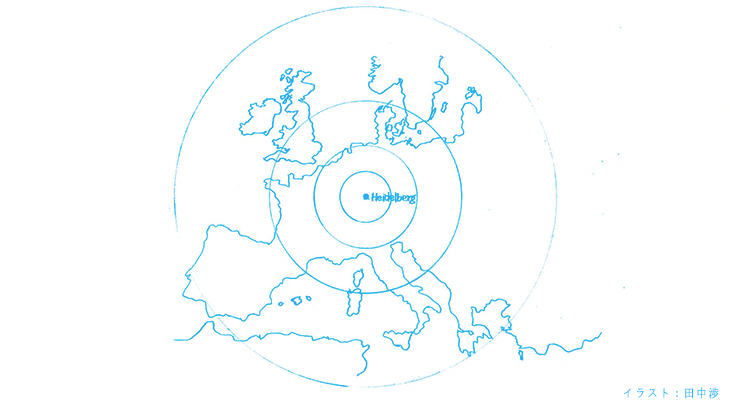

「最初に写真に写ってるのが見つかったのは、もう昨年の9月なんだ。ドイツのハイデルベルグというところの天文台でね。その4日後には、アメリカのヤーキス天文台というところで、望遠鏡で直接観測されてる」

「本当? じゃあ、僕らももう見えるの!?」

色めきたつ栄を、小橋が「まあまあ」と落ち着かせ、そのとき台員をはじめ談話会の皆が、苦笑したり溜息をついたり肩をすくめたりした。

「ヤーキスにある屈折望遠鏡は40インチ、レンズの直径が1メートル以上あるでっかいものなんだ。残念だなー、ここ、つまり日本にあるいちばん大きな望遠鏡はたったの8インチしかない。栄君の無線通信部屋にもなってる、あの赤道儀(せきどうぎ)だよ」

「とてもあれじゃあな」

小橋の説明に続けて、一尾が舌打ちをしてから、吐き出すように言った。

「まあまあ一尾君。台長もいろいろ掛け合ってくれているんだ。ここは我慢しようじゃないか」

平山誠一が諭(さと)すように言った。すると田倉が、栄に微笑みかけて、一尾の苛立ちの理由を説明した。

「一尾先生は、そのヤーキスに2年間いたとよ。ものすごか望遠鏡で観測してるけん、とりわけ日本の現状にがっかりしなさってる」

「しかも連絡すらこなかったのさ」

一尾は皆がなだめるのも意に介さないように、またそう毒づいた。

「ハイデルベルグの知らせは、世界中に無線で送られた。しかし日本は無視されたんだ。後進国に知らせても意味がないとでも思われたんだろうさ」

國善は、寺山が海軍から無線機を譲り受けてきたのには、そこにも理由があったのだろうかと思った。

「日本は遅れをとっているのですね」

栄の気落ちしたその声に、木戸が講義室中に響く声で答えた。

「残念ながら、そうなるかな。しかしな、栄君。栄君や柳木君が大人になったころは、きっと日本もすごい国になっているよ。なんせ我々はあのロシアを破ったんだ。これからは、文学でも医療でもそして天文でも、どんな分野でも一級品になっていくよ」

「いまんとこ、三級品でハリーを追わなくちゃなりませんがね」

一尾がまた皮肉を言った。すると突然、それまで沈黙していた柳木が口を開いた。

「いずれ、人は鉄道に乗って宇宙(そら)に行けるやもしれません。ハリーの姿を間近で見られる日が来るかもしれません」

皆がその突飛な言葉を発した少年を見つめた。寺山は「ほお」と髭(ひげ)を撫でながら呟(つぶや)いた。木戸が愉快そうに笑って言った。

「柳木君、相変わらず君の想像力はすごいな。國善君、君が古い話の語り部だとしたら、この柳木君はさしずめ、未来の話の語り部なんだ。動物たちが言葉を喋る世界や、鉱物が感情を持つ物語を、彼はまるで本当にそこにあるかのように語ってしまう。子供だけじゃなく、大人も皆、彼の話に夢中なんだよ。彼は天体も好きでよく早池峰にも遊びに来てくれてるんだ」

「お兄さん、鉄道が宇宙(そら)を走るのですか!?」

栄が立ち上がった。頬は上気していて、柳木の話に一気に惹きつけられたことは一目瞭然だった。柳木は自分より小さな少年に、表情を変えることなく頷いた。そして子供に対する言葉遣いはせずに続けた。

「もちろんいまの科学では不可能です。ですが先ほどそちらの先生がおっしゃった40インチの望遠鏡など、ほんの数十年前には考えられない発明でした。電気も電信もそう。自動車や鉄道だって然(しか)りです。だとしたらほんの数十年後、同じように見たことも考えたこともないものが存在していても、なんら不思議ではないと、僕は考えています」

14歳の柳木の話に感銘を受けているのは、栄だけではなかった。これまで柳木をみすぼらしい身なりをした東北の朴訥(ぼくとつ)とした少年だと思っていた大人たちも全員が、先ほどより背筋を伸ばして前のめりになっていた。國善も、ただただ驚いていた。そしてこの10歳も年下の少年と、もっと語り合いたい欲求が湧き上がっていた。ただ、何を語り合いたいのかは、ぼんやりとしていて明確にはならなかった。

「絵空事(えそらごと)、だね」

寺山がのんびりと言った。皆は一瞬、何を言ったのかがわからず、やがて同時に、若い柳木の想像力を諌(いさ)めたのかと思った。中学生に対しては厳しい言い方ではないかと誰もが思ったが、そうではなかった。寺山は皆の焦りなどまったく意に介していないように続けた。

「若者はこういうとき、やっぱり正しかったりするね。何でも最初は、絵空事を考えたところから、始まる。彼はそれを、見抜いちゃってる。若いのに、じゃなくて、若いから。見習いたいが、私ももう年を取り過ぎちゃったのかな」

寺山はそう言うと立ち上がって、すっと両手を上げて伸びをすると、誰の返事も待たずに「じゃ、私はこれから本郷なんで。皆さんごゆっくり」と、すたすたと講義室を出ていった。

「相変わらずだなあ、台長は」

寺山がドアを閉めた瞬間に、おそらくその寺山にも聞こえるような声で木戸が笑い、つられて皆も笑った。その笑いの中で、栄はつんつんと國善の肘(ひじ)をついた。「ど、どうしたの?」と國善が顔を向けると、栄はどうしてもいま誰かに伝えておきたかったであろう決意を、國善にそっと告げた。

「國さん、僕いつか、宇宙(そら)に行きたい」

國善はそんな栄をじっと見つめてから、真顔で言った。

「き、君なら、きっと、行けるよ」

「白樺(しらかば)や三田文学の連中だけでなく、僕たちは柳木君にも負けてはいられなくなったね」

談話会が終わった後で、国善は宮田に共同作業の続きを求められた。そこで宮田はまず、そう言って笑った。ここのところの國善の不機嫌さは、理由はわからずとも宮田も察してはいたはずだった。すべては自分の劣等感のせいだとわかってはいる。そんな自分を宮田が、僕たちと呼んでくれたことに、そして2人でやろうとしていることが、彼らの文学活動と比肩するような口ぶりだったことに、國善は目を丸くした。

宮田は続いて革の鞄から、大ぶりの封筒を取り出した。

「今日は國善君の話を聞く前に、まずこれに目を通してくれないかな」

國善が「は、はい」と糊付(のりづ)けされていない封を開けると、その中にあったのは原稿用紙だった。ざっと20枚ほどがある。國善はまさかと思って急いでそれを開いた。升目(ますめ)は達筆な文字でぎっしりと埋まっていた。

目を落とす。國善は1行目から引き込まれた。それは國善が知っている話だった。山に巨人が現れた話。河童の子供を産んだと噂された女の話。天狗に手足を引き裂かれた男の話。通夜の晩、死んだはずの老婆が姿を現し、家族に遺言を残していく話。これらはすべて、國善が宮田に語った話だ。幼いころから、故郷の老人たちから聞いてきた話の数々だ。しかし、こうして文字で、しかも素晴らしい文章で読んでいくと、突然それはただの言い伝えではなく、「物語」として輝きだしていた。

「す、すごい、です」

読み終わると、國善はそうとしか言えなかった。自分の話がこれだけの「作品」となった喜び、こうやってまとまっていけば、きっとすごいものができあがるのではないかという高揚感に、体が震え出しそうだった。

ほんの数日前だったら、自分の小説など学生の手習い程度でしかなかったと思い知らされて落胆したり、自分ではこうは書けなかったであろうという、打ちのめされたような気分を味わったかもしれない。

晴海に悪態をついてしまった後で、寺山から仕事と才能についての話を聞き、談話会では驚くべき少年に出会い、そしていつも栄の相変わらずの無垢(むく)な好奇心を目の当たりにしている。そんな日々の中で、國善の中で何かが変わったのかもしれなかった。

そしていま、先ほどの宮田の、僕たちも負けていられないという言葉も、決して冗談で言ったわけではないことは、よくわかった。

宮田も國善が興奮状態なのがわかったのか、ずいぶん経ってから再び聞いた。

「本当にそう思ってくれるかい?」

「ほ、本当です。ぼ、僕の故郷(くに)ですけど、も、もっと神秘的な、げ、幻想的な、世界が、この、ぶ、文章の中に広がって、います」

晴海が言っていたことを思い出す。人には役割がある。この話に関しては、晴海の言うとおり、自分は語り部に徹して、作家としての部分は宮田に譲るべきだと、國善は次第にそう思えるようになってきていた。

「ま、まだお話ししていないことで、とびきり、不可思議な話が、ひとつあります」

「ふむ」

國善の声に熱が込もっていたので、宮田も急いで鞄から万年筆とノートを取り出し、居住(いず)まいを直した。

「霊なのか、神なのか、男の子の姿をした、ある者、の話です。たいそうな悪戯小僧(いたずらこぞう)なのですが、その男の子が住まう屋敷は、栄えるという言い伝えがあります」

國善は語りだした。國善はいまだに、こういった話をするときに、自分の口調が変わって相手を驚かせていることに気がついていない。

*本小説は実在の施設・人物などを参考にしていますが、すべてフィクションです。

*本連載は、雑誌「月刊天文ガイド」にて連載されたものの再掲です。

月刊天文ガイドHP http://www.seibundo-shinkosha.net/tenmon/

【単行本好評発売中!】

この本を購入する